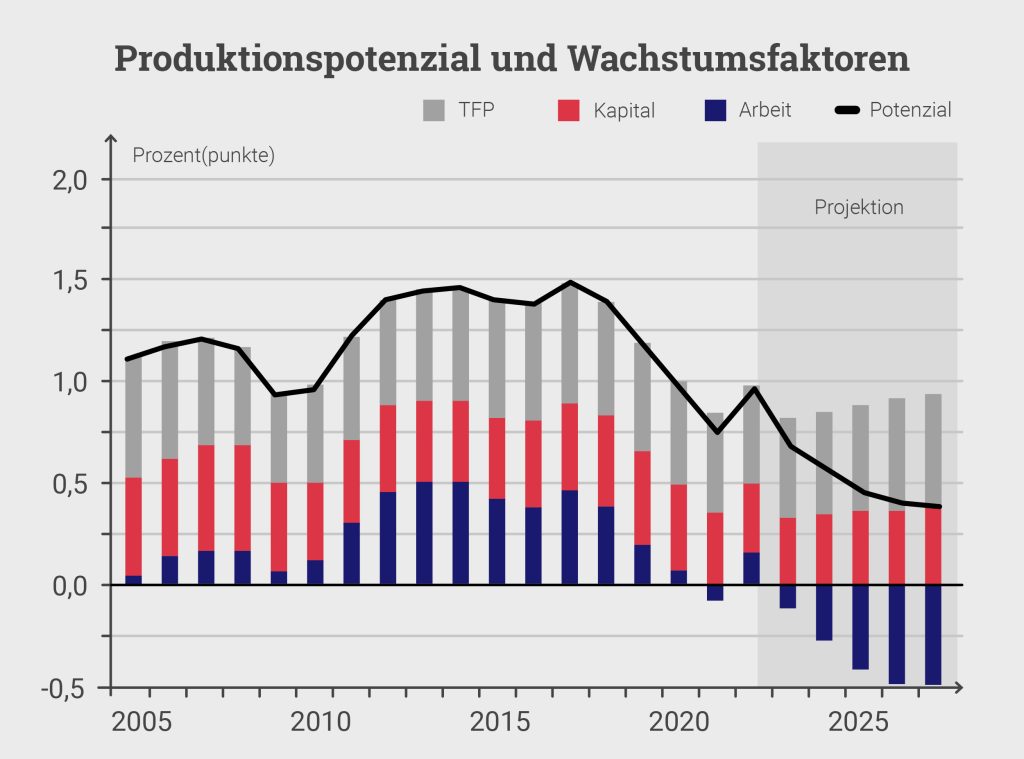

Dabei sind die genannten Schätzungen für die nächsten fünf Jahre eher noch als optimistisch anzusehen. So gehen im Zuge der Dekarbonisierung vermehrt Investitionen in den Umbau statt in den Aufbau des Kapitalstocks, der Kapazitätseffekt wird also kleiner ausfallen, als das typischerweise mit Investitionstätigkeit verbunden ist. Auch spricht manches dafür, dass eine ältere Gesellschaft weniger innovationsgeneigt ist, was den Produktivitätsfortschritt bremst.

Keine expansive Makropolitik für Wachstum

Eine laxe Geldpolitik kann an der Rate des Potenzialwachstums nichts ändern, jedenfalls nichts zum Besseren. Eine Notenbank kann Geld drucken, aber kein Kapital.

Die Idee, dass mehr Inflation das Wirtschaftswachstum fördere, ist theoretisch wie empirisch widerlegt. Im Gegenteil schwächt eine hohe und volatile Inflationsrate die Signalfunktion der Preise und führt so zu einem weniger effizienten Umgang mit knappen Ressourcen. Niedrige Inflationsraten sind die Voraussetzung für rationales Wirtschaften, und eine auf Preisstabilität ausgerichtete Geldpolitik ist daher der beste Beitrag, den die Zentralbank für das Wachstum leisten kann.

Auch eine dauerhaft expansiv ausgerichtete Finanzpolitik ist dem Potenzialwachstum nicht förderlich: Dass ein Land mittelfristig stark wächst, weil die Staatsausgaben kräftig steigen oder die Verschuldung des Staates hoch ist oder gar zunimmt, ist durch nichts belegt. Auch hier gilt eher die umgekehrte Wirkung – ein ausufernder Staat belastet das Wachstum.

Wohl aber kann der Staat sein Ausgabeverhalten so ändern, dass wachstumsträchtige Ausgaben (Infrastruktur, Bildung, Grundlagenforschung) priorisiert werden. Zugleich spielt die Abgabenlast eine Rolle dafür, wie sehr sich Investitionen und Arbeitsleistungen im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen lohnen. Je mobiler die Produktionsfaktoren sind (Kapital ist sehr mobil, Arbeit – insbesondere hoch qualifizierte – zunehmend auch), desto eher verlassen die für den Wachstumsprozess wichtigen Faktoren das Land, wenn die Belastung der Erträge im internationalen Vergleich zu hoch ist.

Indirekt strahlen die in den vergangenen Jahren zur Krisenbekämpfung ergriffenen Maßnahmen – umfangreiche, kreditfinanzierte staatliche Ausgabenpakete zur Stabilisierung des Status quo – nunmehr negativ auf die Angebotsseite aus. Die diversen Rettungsprogramme müssen durch höhere Steuern in der Zukunft finanziert werden, was insbesondere die Investitionen beeinträchtigt. Alles in allem haben die Krisen, nicht zuletzt auch die Finanzkrise, also negative Langzeitfolgen für das gesamtwirtschaftliche Angebot.

„Die große Mehrheit der Bevölkerung wird sich auf das Degrowth-Abenteuer nicht einlassen wollen.“

Wachstum als ein Ziel der Wirtschaftspolitik wird von vielen, auch einflussreichen Politikern abgelehnt. Wachstum sei ein Fetisch, es führe zu einer Verschärfung des Klimawandels und sei auch daher schädlich und deshalb abzulehnen.

Dies ist nicht nur inhaltlich falsch. Vielmehr ist das Wachstum eine zentrale Voraussetzung dafür, dass die Steuereinnahmen steigen und so die zusätzlichen Ausgaben, die notwendig oder politisch gewollt sind, finanziert werden können. Degrowth-Anhänger nehmen hin, dass der Lebensstandard großer Teile der Bevölkerung sinkt. Denn nicht die Reichen sind auf gute Standortbedingungen angewiesen — sie können im Zweifel einfach abwandern – sondern es sind vor allem die Otto-Normalverbraucher, die Einkommenseinbußen hinnehmen müssten.

Die große Mehrheit der Bevölkerung wird sich auf das Degrowth-Abenteuer nicht einlassen wollen. Denn wo soll konkret gekürzt werden? Bei den Löhnen? Bei den Renten? Beim Bürgergeld? Das wäre weder politisch durchsetzbar noch ist es von der Bevölkerung gewünscht.

Kurzum: Die Angebotspolitik ist unverzichtbar und der entscheidende Schlüssel für mehr Wachstum in der mittleren Frist. Sie ist am wirksamsten, wenn andere Politikbereiche dies nicht konterkarieren. So sollte erstens die Geldpolitik ihrem Auftrag gerecht werden und für Preisstabilität sorgen, und zweitens sollte die Finanzpolitik einen nachhaltigen Kurs fahren, was die Tragfähigkeit der öffentlichen Verschuldung angeht.

Angebotspolitik ist immer angezeigt, es gibt nie einen falschen Zeitpunkt. Allerdings gewinnt sie noch an Bedeutung, wenn die Wachstumskräfte schwinden. Denn dann lassen sich neue Ansprüche nicht mehr aus den Zuwächsen finanzieren, sondern es dominieren die Umverteilungskämpfe, die auch politisch destabilisierend wirken können.

Wachstumspolitik ist keine Raketenwissenschaft. Sobald man sich die Triebkräfte des Wirtschaftswachstums vor Augen führt, und zwar sowohl aus wirtschaftstheoretischer Sicht als auch durch empirische Analysen, wird deutlich, wo die Politik ansetzen sollte. Zentral sind dabei die Arbeitsanreize, die Investitionsbedingungen sowie – last but not least – die Voraussetzungen für Innovationen und unternehmerische Aktivität.

Steuer-Transfer-System entrümpeln

Arbeitsanreize zielen im weitesten Sinne darauf ab, wie sehr sich höhere Markteinkommen in höhere verfügbare Einkommen übersetzen. Hohe Abgabenquoten wirken hier ebenso demotivierend wie hohe Transferentzugsraten.

Schon für niedrige Einkommen liegt hier viel im Argen. Von den Einstiegseinkommen an aufwärts gibt es eine viel zu breite, etwa 1000 Euro breite Schneise, in der kaum mehr Netto vom Brutto übrigbleibt. Daran ändert auch das neue Bürgergeld kaum etwas. Konzeptionell stand das Bürgergeld-Konzept einst dafür, den Wust an Abgaben und Transfers so zu bündeln, dass die verschiedenen Pflichten und Leistungen sinnvoll ineinandergreifen. Hier wurde eine Chance vertan.

In der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung dämpft das als „solidarisch“ gedachte Finanzierungssystem ebenfalls die Anreize zu Mehrarbeit. Weil die Leistungen für alle Versicherten identisch sind, der Preis dafür (in Form von Sozialversicherungsbeiträgen) aber bis zur Bemessungsgrenze mit dem Einkommen steigt, wird die Leistung für den Einzelnen mit steigendem Einkommen immer teurer. Teilzeitarbeit wird so gegenüber Vollzeitarbeit attraktiver. Die einst geschmähte „Kopfpauschale“ hat genau diesen Nachteil nicht. In Zeiten steigender Beitragssätze wird dieses Thema noch aktueller.

Abgabenschraube zurückdrehen

Hohe Abgabensätze schmälern nicht nur die Arbeitsanreize für diejenigen, die im Land sind, sondern entscheiden vor allem bei Fachkräften auch darüber, ob sie überhaupt in einem Land arbeiten und gegebenenfalls einwandern möchten. Der Standortwettbewerb für die Talente der Welt wird schärfer, auch weil die junge Generation – großartigerweise – weltweit so mobil ist wie keine zuvor (wenn sie sich nicht gerade irgendwo festklebt).

Fachkräfte wandern aber nicht in ein Land ein, um dort die staatlichen Finanzierungsprobleme zu lösen, sondern um sich dort eine Existenz aufzubauen. Umso mehr kommt es darauf an, dass der Standort für die jeweiligen Abgabensätze entsprechend viel bietet, um produktiv tätig zu sein. Je mehr die Staatsausgaben für die nicht oder nicht mehr erwerbstätigen Einheimischen ausgerichtet sind, desto unattraktiver wird ein Standort für potenzielle leistungsfähige Zuwanderer.

Und was für Zuwanderer gilt, gilt umgekehrt für die leistungsstarken Inländer, die ebenfalls abwandern können. Bei der Nettomigration sind Fachkräfte aus Sicht der Wachstumspolitik besonders begehrte Kandidaten, weil sie nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern auch ihr Humankapital mitbringen bzw. mitnehmen. Denn es ist ihre gute Ausbildung, die sie so produktiv macht.

Rentensystem endlich der demografischen Entwicklung anpassen

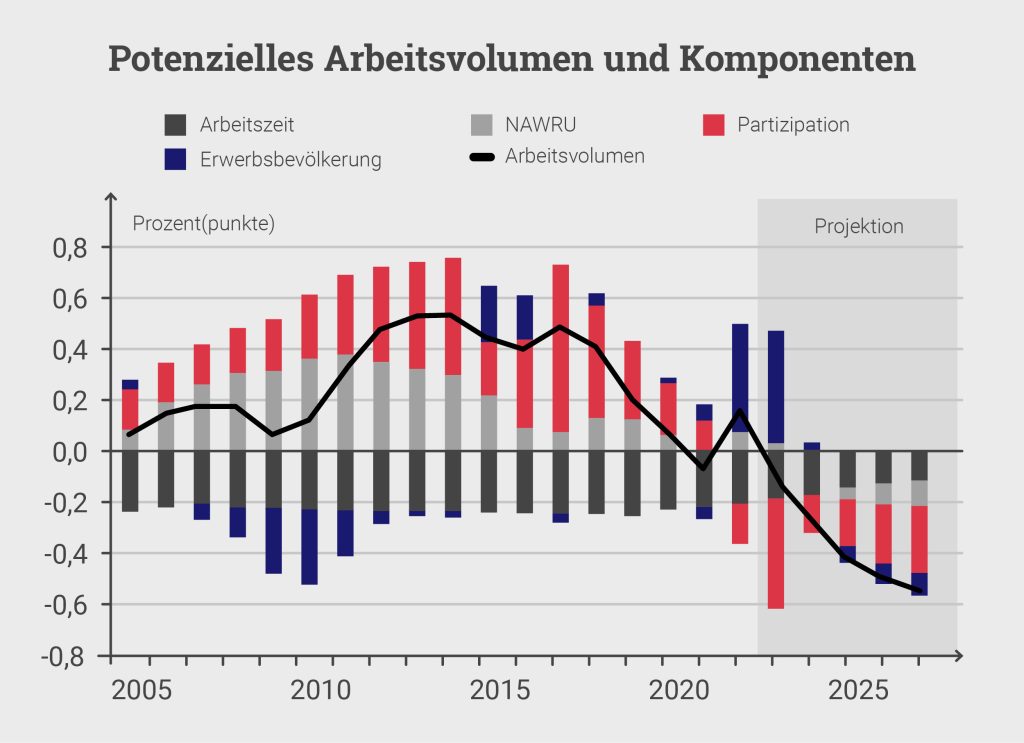

Ein zentraler Baustein für eine Politik, die den absehbaren Rückgang des Arbeitsvolumens zumindest bremsen kann, ist die Heraufsetzung des Renteneintrittsalters (flankiert durch eine sachgerechte Erwerbsunfähigkeitsrente).

Eine solche Politik ist nicht populär, wie sich derzeit an den Protesten etwa in Frankreich zeigt. Aber sie ist möglich, die Einführung der „Rente mit 67“ in Deutschland wurde weitgehend akzeptiert. Die von vielen Wissenschaftlern vorgeschlagene Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung könnte allmählich umgesetzt werden, wobei Härtefälle durchaus berücksichtigt werden können (insbesondere über eine angemessene Erwerbsunfähigkeitsrente).

Die Akzeptanz kann dadurch erhöht werden, dass man die Alternativen klarmacht: Gibt es diese Änderung nicht, werden die Renten in Deutschland künftig deutlich sinken müssen, wenn nicht die Rentenbeiträge umso mehr steigen sollen. Diese Wahl müssen die Betroffenen treffen. Entscheiden sie sich für weniger Arbeit, bedeutet das, dass sie freiwillig auf Einkommen in der Zukunft verzichten.

Mehr Nutzerfinanzierung für Infrastrukturen

Das Fachkräftepotenzial eines Landes ist zugleich immer auch ein wichtiger Faktor für Investitionsentscheidungen. Denn Produktion ist immer eine Kombination von Arbeit und Kapital. Daneben spielt für viele Geschäftsmodelle auch die Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur eine wichtige Rolle. Hier muss der Staat nicht alles selbst machen. Vielmehr kann er durch Regulierung dafür sorgen, dass entsprechende Infrastrukturen von privaten Akteuren geschaffen und unterhalten werden.

Aber auch wenn er in Eigenregie tätig wird – wie in Deutschland zum Beispiel beim Betrieb von Autobahnen — bietet sich an, konsequent auf eine Nutzerfinanzierung (Maut-Systeme) statt einer Steuerfinanzierung zu setzen. Das schafft geschlossene Finanzierungskreisläufe und mehr Einfluss der Nutzer, wodurch die erforderlichen Investitionsmittel mobilisiert werden und auch dorthin fließen, wo die Bedarfe besonders dringlich sind.

Andernfalls fällt der Infrastrukturausbau, wie wir es lange Zeit erlebt haben, im Gerangel um allgemeine Haushaltsmittel immer wieder kurzfristigen politischen Opportunitäten zum Opfer. Auch die Lehre im Hochschulsystem ließe sich so finanziell stärken, wobei der einkommensunabhängige Zugang über nachgelagerte Studienentgelte sichergestellt werden könnte.

Technologieoffenheit in der Energieversorgung

Zur Infrastrukturqualität eines Landes gehört im weiteren Sinne auch die Energieversorgung, sowohl mit Blick auf die Versorgungsstabilität (insbesondere im Strombereich) als auch mit Blick auf die Preise. Die Reaktion auf den Wegfall der russischen Erdgaslieferungen (einen negativen Angebotsschock) hätte eine konsequente Angebotspolitik sein müssen, die für die Energieversorgung technologieoffen alle Optionen zieht. In einer solchen Krise mit dem Ausstieg aus der Kernenergie noch weitere Kapazitäten aus dem Markt zu nehmen, ist weltweit einmalig. Vertrauen in den Wirtschaftsstandort wird so nicht gestärkt.

Ordnungspolitische Handschrift in Regulierungspolitik

Die Regulierungsqualität macht sich formal daran fest, wie klar sich der Staat bei wirtschaftspolitischen Eingriffen an ordnungspolitischen Grundsätzen orientiert, und operativ daran, wie die Schnittstelle zwischen Staat und Unternehmen ausgestaltet ist. Das ist ein weites Feld, das von bürokratischen Hürden bei Genehmigungsprozessen über die Komplexität des Steuersystems bis hin zur Digitalisierung staatlicher Dienste reicht. Grundsätzlich sollte alles vermieden werden, was unnötigen Sand ins marktwirtschaftliche Getriebe streut. Hier bietet es sich insbesondere an, von positiven Vorreitern in der übrigen Welt zu lernen. Eine nach ordnungspolitischen Prinzipien ausgerichtete Regulierung muss dann operativ durch schlanke Verwaltungsprozesse begleitet sein. Es hilft wenig, wenn Dinge nur im Prinzip richtig sind, sie aber in der Umsetzung scheitern, weil z.B. Genehmigungen für den Infrastrukturausbau im Verwaltungshandeln versanden. Umgekehrt nutzt eine hocheffiziente Verwaltung nichts, wenn sie nach falschen Prinzipien agiert. So wird die fatale Wirkung von Mietpreisdeckeln auf den Wohnungsmarkt nicht besser, wenn diese Regelung durch eine volldigitalisierte Verwaltung umgesetzt würde.

Unternehmenssteuern auf Prüfstand

Neben den allgemeinen Anreizen sind die steuerlichen Bedingungen für die Investitionstätigkeit bedeutsam. Nach allen gängigen Berechnungen, so auch der OECD, gilt Deutschland als ein Hochsteuerland. Im Ranking der Tax Foundation liegt Deutschland auf dem 15. Platz, im Bereich der Unternehmensbesteuerung sogar nur auf Platz 30. Diese Indikatoren machen deutlich, dass Wachstumschancen vergeben werden.

Es sind nicht die steuerlichen Rahmenbedingungen allein, die das Wachstum belasten. Sie wiegen aber umso schwerer, je weniger der Standort mit anderen Faktoren punkten kann. Erodiert durch schwindende Standortattraktivität das Wachstum und mit ihm das Steueraufkommen, ist ein weiteres Anziehen der Steuerschraube genau der falsche Weg. Auch Unternehmen, deren Umsätze schwächeln, können nicht einfach die Preise erhöhen, um sich zu sanieren. Auf diese Weise kalkulieren sie sich nach und nach aus dem Markt.

Ähnliches gilt für Länder im internationalen Standortwettbewerb. Wenn der Preis nicht stimmt – hier also die Abgabenlast im Vergleich zu den Standortqualitäten –, wandert ökonomische Aktivität ab. An der Spitze der Standorte liegen aber andere. So belegt Deutschland im IMD World Competitiveness Index nur den 15. Platz, im Bereich Digitalisierung ist der Standort zuletzt sogar auf den 19. Platz zurückgefallen. Und im ZEW-Standortranking für mittelständische Unternehmen – dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft – reicht es nur noch für Platz 18, seit 2006 ist das Land um 6 Plätze abgestiegen.

Standort- statt Industriestrategie

Die Politik kann heute nicht wissen, welche Branchen in Zukunft marktfähig sein werden. Es gibt auch keine wissenschaftlich zu begründende optimale Industriequote, die sich die Wirtschaftspolitik zum Ziel setzen sollte. Schon gar nicht dadurch, dass objektiv bestehende Standortnachteile – etwa in der Energieversorgung – durch Subventionen kompensiert werden. Diese Subventionen müssen von den anderen Wirtschaftsbereichen aufgebracht werden und schwächen sie daher im internationalen Wettbewerb. Gesamtwirtschaftlich ist es ein Negativsummenspiel, weil zu den entgangenen Spezialisierungsvorteilen noch die hohen Bürokratiekosten für das Subventionsregime hinzukommen. Jede Branche muss sich daher selbst am Markt behaupten. Alles andere schwächt den Standort in Summe.

Eine gute Politik muss nicht mit hohen Kosten einhergehen. Es geht ja gerade nicht darum, milliardenschwere Investitions- oder Arbeitsbeschaffungsprogramme auf den Weg zu bringen. Der Abbau von Bürokratie und anderen Hemmnissen ist nicht nur kostenlos, sondern wirft sogar schon bald positive Erträge ab.

Eine Steuerreform, die zu mehr Anreizen führt, sollte nicht an „Finanzierungsproblemen“ scheitern. Man könnte sie, wenn die Politik sich keinen großen Wurf zutraut, auch schrittweise einführen, sodass die Ausfälle gering bleiben.

Positive Effekte sind selbst dann zu erwarten, wenn eine Reform aufkommensneutral ist. Das wäre dann der Fall, wenn die Bemessungsgrundlage verbreitert, die marginalen Steuersätze entsprechend gesenkt würden. Schließlich beginnt der erste Schritt zur Entbürokratisierung damit, keine neuen unnötigen Bürokratielasten aufzubauen. Mit der EU-Taxonomie und der Lieferkettenregulierung geschieht genau das. Sie werden ihre Ziele nicht erreichen (für die es ohnehin bessere Instrumente gibt), aber viele hoch qualifizierte Arbeitskräfte in gesamtwirtschaftlich unproduktiven Bürokratiejobs binden. Je schneller man diese Vorhaben stoppt, desto besser.

Nicht auf Wunder warten, sondern Reformen anpacken

In den vergangenen Jahren haben verschiedene Krisen und unterlassene Reformen an unserem Wohlstand gezehrt. Auch ohne weitere Krisen verdunkeln sich die Aussichten für den Lebensstandard. Soll sich daran etwas ändern, muss die Politik ihren Kurs ändern. Die gute Nachricht: Die Stellgrößen dafür sind längst bekannt. Dass wachstumsorientierte Reformen wirken, hat sich in der Vergangenheit vielerorts gezeigt. Sie lösen die Probleme nicht über Nacht, denn „Wirtschaftswunder“ gibt es nicht. Aber sie wirken zuverlässig und schaffen eine solide Grundlage dafür, den Wohlstand zu sichern und neue Ansprüche zu bewältigen.

Keinen Ökonomen-Blog-Post mehr verpassen? Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter, und abonnieren Sie unseren RSS-Feed sowie unseren Newsletter.