Sonstige Arbeitsgruppen

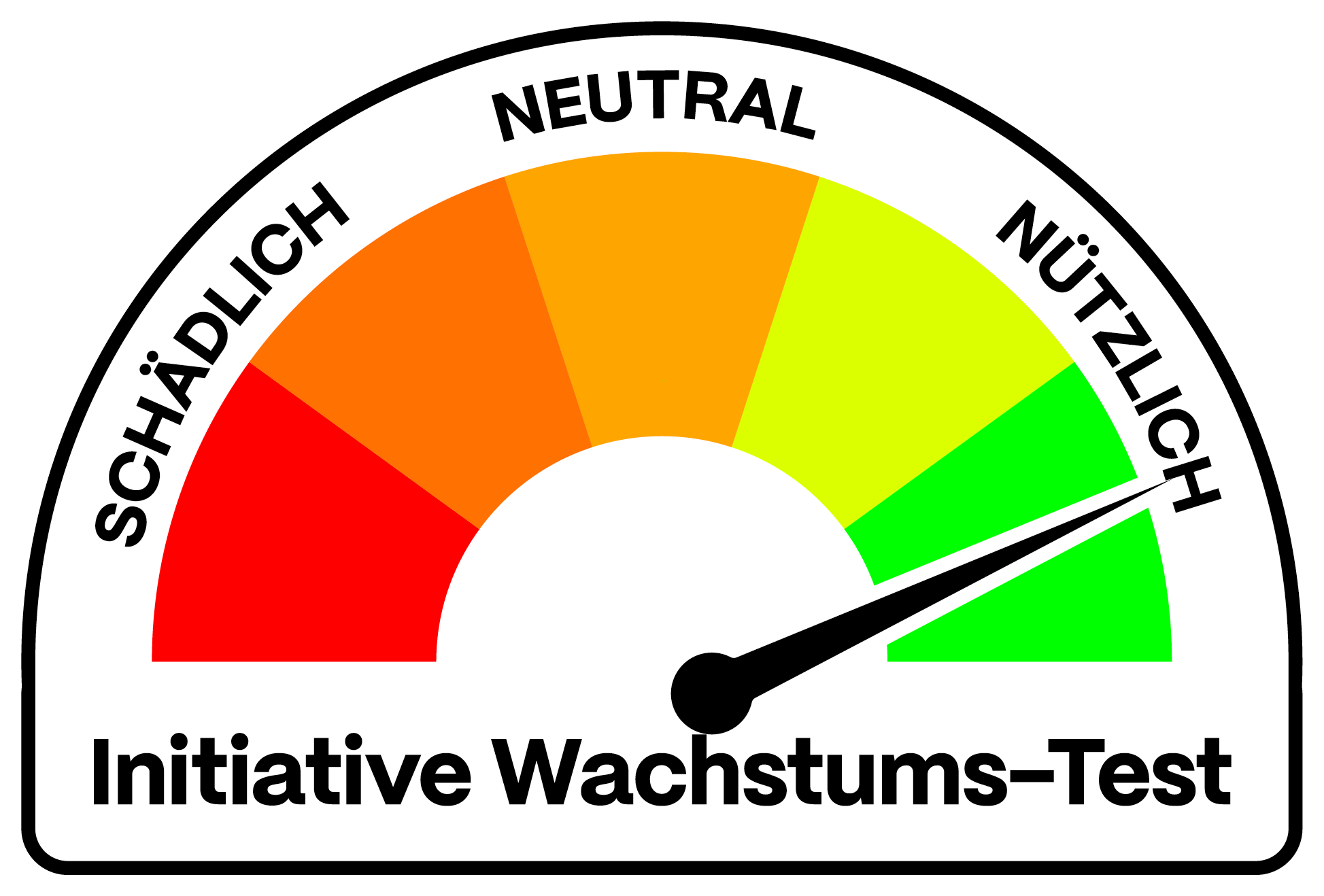

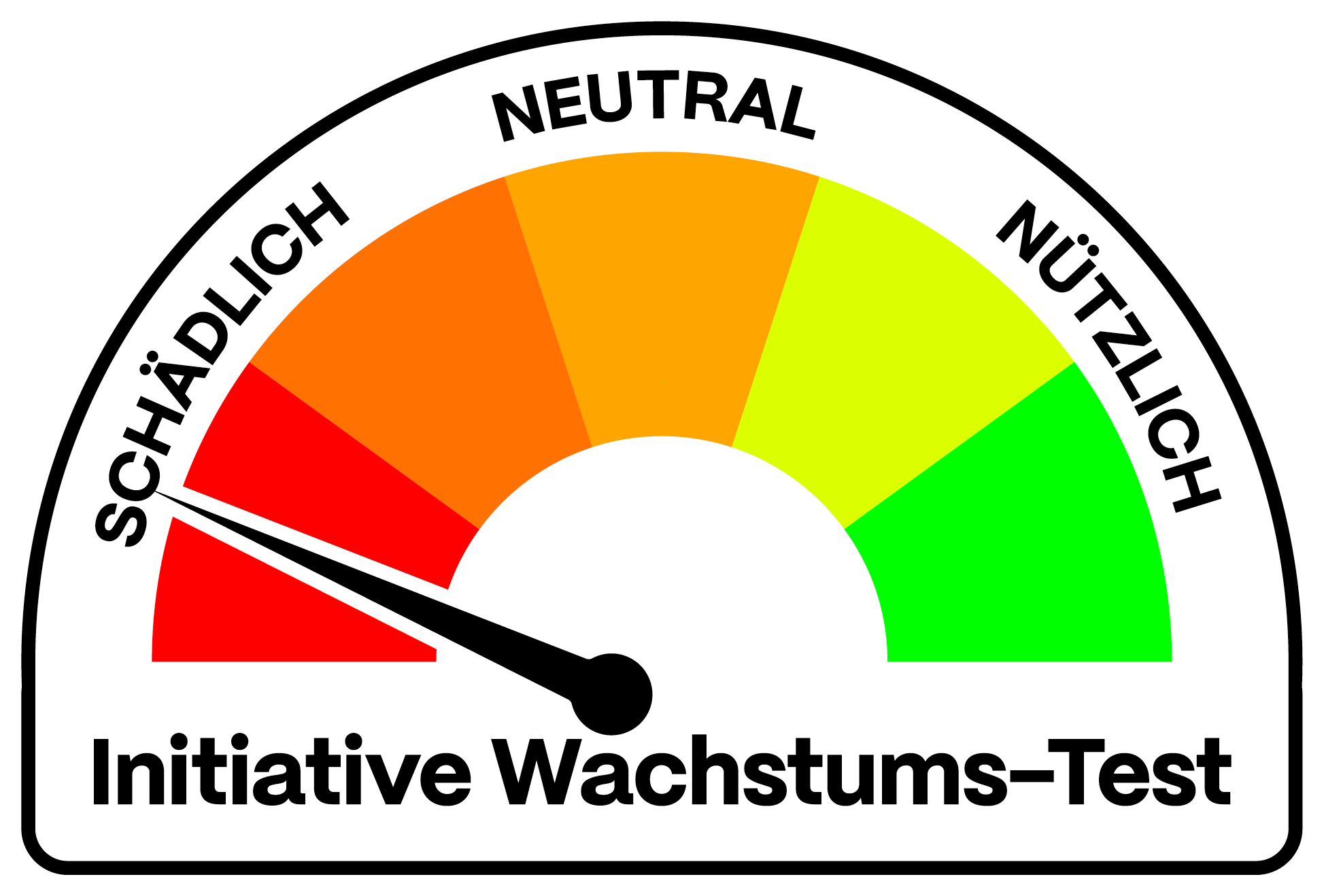

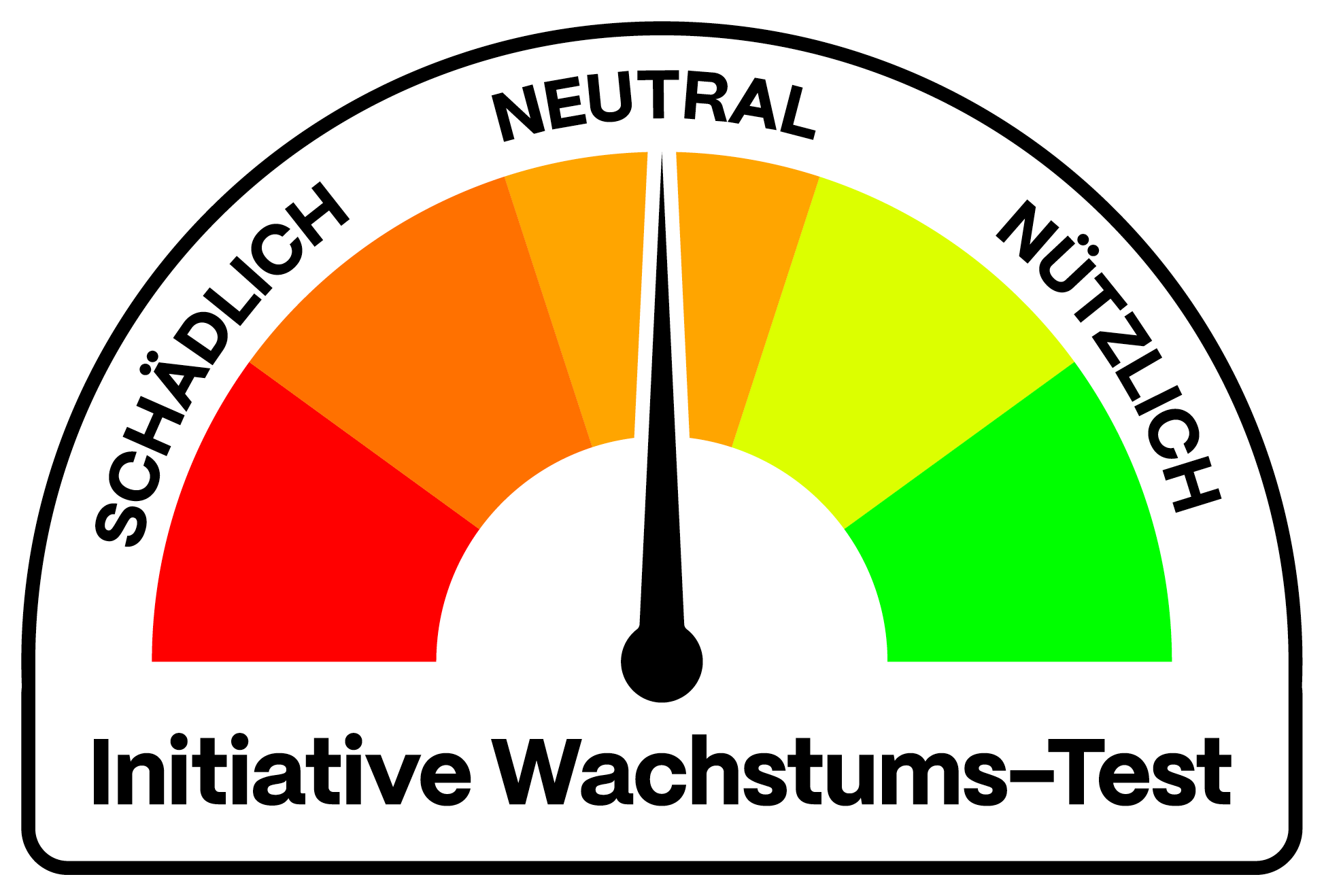

Die Initiative Wachstums-Test der INSM nimmt die Koalitionsvorschläge der Arbeitsgruppen genau unter die Lupe. Der Wirtschafts-Tacho bewertet die Beschlüsse sonstiger Arbeitsgruppe von sehr schädlich bis sehr nützlich für das wirtschaftliche Wachstum.

AG 1 – Innen, Recht, Migration und Integration

Fortführung der Sprachkita-Proramme und Ausbau des Start-Chancen-Programms

Die frühkindliche Bildung und die Förderung der Sprachentwicklung sind grundsätzlich sehr positiv. Denn laut Bildungsexperte Prof. Plünnecke haben fehlende Deutschkenntnisse und eine bildungsferne Herkunft der Eltern gravierende negative Auswirkungen auf die Bildungs- und späteren Arbeitsmarktchancen der Kindern. Daher ist die Sprachförderung von zentraler Bedeutung und sollte bereits vor der Grundschule alle betroffenen Kinder erreichen. Insbesondere Kinder aus sozial benachteiligten Familien sollen durch Programme wie der Sprach-KiTa gezielt bei der Bildung und Sprachkompetenz unterstützt werden. Das Starchancenprogramm sollte beispielsweise auf 40% der Schulen ausgeweitet werden, um einen Großteil der Kinder zu erreichen. Auch wenn Bildung eigentlich im Aufgabenbereich der Länder angesiedelt ist, ist dieser Vorschlag sinnvoll. Denn in der Bildungspolitik steckt großes Potenzial, um die Folgen des demografischen Wandels abzumildern.

AG 4 – Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen

Verlängerung der Mietpreisbremse um 2 Jahre

Derzeit wird die Mietpreisbremse in 12 Bundesländern angewendet. Durch sie dürfen die Preise bei neuen Mietverträgen in Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt nicht über 10 % der ortsüblichen Miete liegen. Die Mietpreisbremse klingt nach einer sinnvollen Maßnahme, um Mieter zu entlasten – doch langfristig verschärft sie die Wohnungsnot. Zum einen muss der Effekt der Mietpreisbremse von Seiten des Angebots betrachtet werden: Wenn Vermieter die Mieten nicht frei anpassen können, sinkt der Anreiz, neuen Wohnraum zu schaffen. Schließlich baut man nicht, wenn sich die Investition nicht lohnt. Auch die Sanierung einer Wohnung ist unattraktiv, da die Kosten nicht über die Miete wieder refinanziert werden können. Das Ergebnis sind weniger Mietwohnungen und weniger Modernisierungen (Quelle). Langfristig führt das dazu, dass das Wohnungsangebot nicht mit der Nachfrage mithalten kann und die Preise steigen – genau das Gegenteil von dem, was eigentlich gewollt ist. Zum anderen muss die Mietpreisbremse aus Sicht der Nachfrage betrachtet werden: Wenn Mieten künstlich niedrig gehalten werden, bleiben viele Menschen in ihren Wohnungen, selbst wenn sie eigentlich umziehen würden (Quelle). Denn ein Umzug würde massive Preissprünge bedeuten. Somit wird der Wohnungsmarkt weniger flexibel und die Wohnungssuche noch schwieriger. Außerdem steigen die Mieten im unregulierten Segment überdurchschnittlich stark (Quelle). Das DIW nennt auch die Fehlallokation von Wohnraum, Verschlechterung der Wohnungsqualität, verstärkte Segregation sowie höhere Obdachlosigkeit und niedrigere Mietquoten als negative Auswirkungen der Mietpreisbremse (Quelle). Zusätzlich schafft die Mietpreisbremse Unsicherheit für Investoren. Wer in Immobilien investiert, plant langfristig. Ständige staatliche Eingriffe in die Mietpreise und somit die Vertragsfreiheit schrecken Investoren ab. Insgesamt hilft die Mietpreisbremse also nicht, den Wohnraummangel zu lösen. Stattdessen muss sich der Wohnungsbau mehr lohnen durch weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren, geringere Baukosten und bessere Anreize für Investoren. So können durch ein größeres Angebot die Preise nachhaltig stabilisiert werden – ganz ohne staatliche Eingriffe.

AG6 - Gesundheit und Pflege

Ausarbeitung einer großen Pflegereform

Das geplante Vorhaben von Union und SPD lässt sich derzeit nicht abschließend bewerten, da die genaue Ausgestaltung noch offen bleibt. Eine Ausweitung der Sozialleistungen durch die Aufstockung der Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung ist jedoch abzulehnen. Angesichts des demografischen Wandels braucht es mehr Eigenverantwortung, um die finanziellen Lasten einer alternden Gesellschaft fair auf die Generationen zu verteilen.