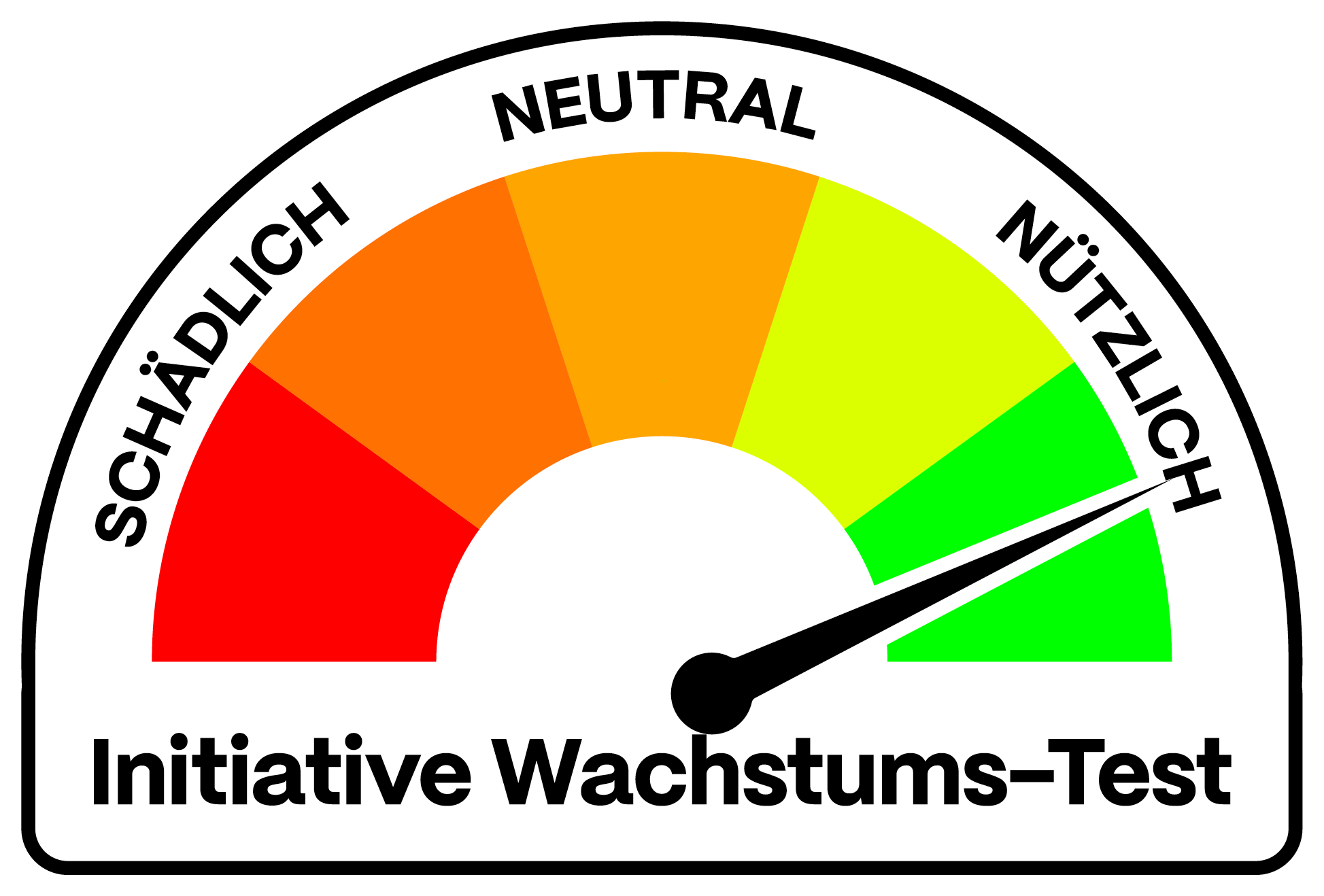

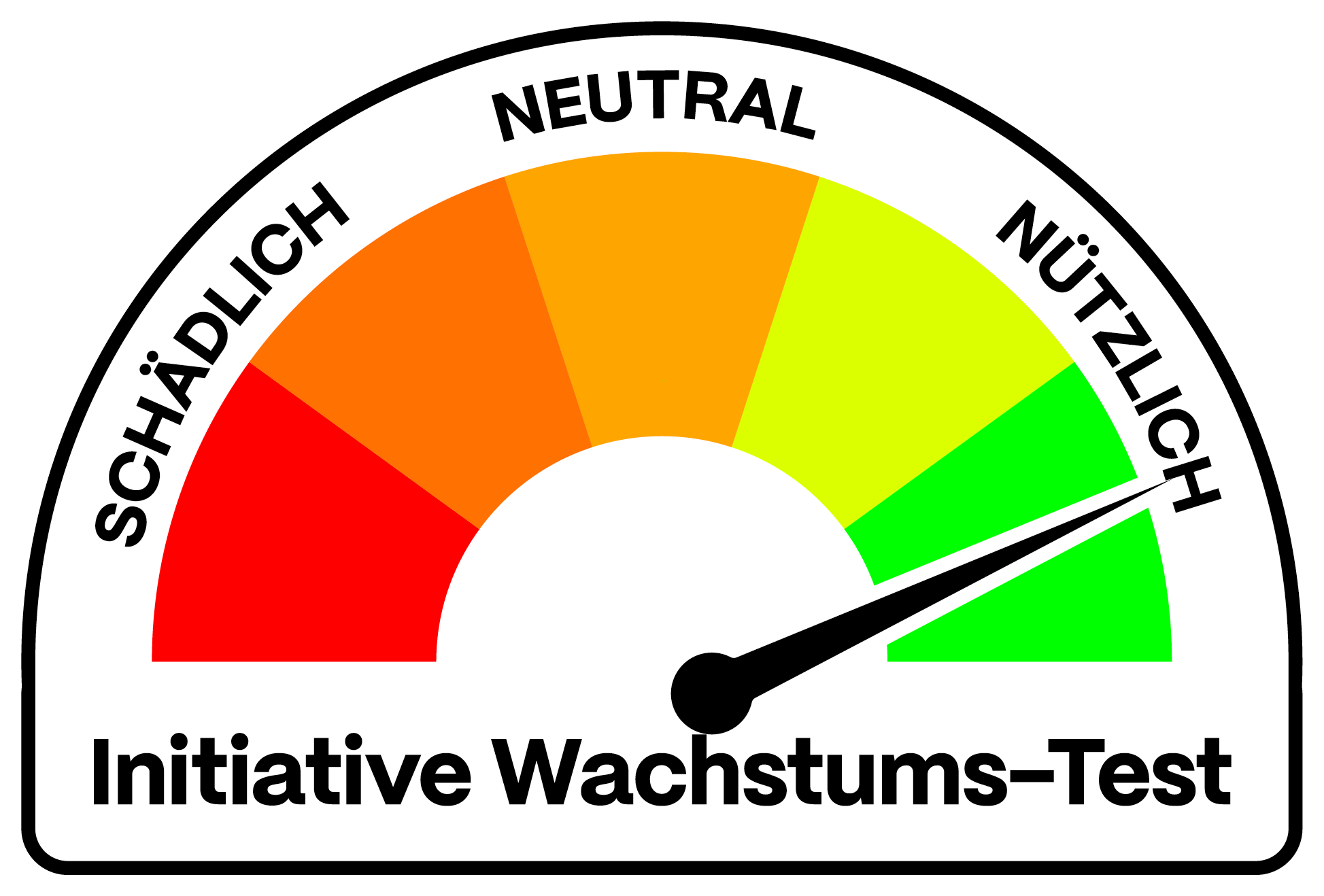

Die Initiative Wachstums-Test der INSM nimmt die Koalitionsvorschläge der Arbeitsgruppe AG9 genau unter die Lupe. Der Wirtschafts-Tacho bewertet die Beschlüsse dieser Arbeitsgruppe, die sich mit den Themen Bürokratierückbau, Staatsmodernisierung und moderne Justiz beschäftigt, von sehr schädlich bis sehr nützlich für das wirtschaftliche Wachstum.

In Deutschland gelten derzeit rund 1.800 Bundesgesetze mit über 50.000 Einzelnormen, die Zahl weiter steigend. 2024 belastete der laufende Erfüllungsaufwand für Bürokratie die deutsche Wirtschaft mit 14 Milliarden Euro (Quelle). In einer aktuellen Umfrage nannten 64,3 % der Unternehmer die Bürokratie als größtes Problem (Quelle). Zudem löst die Bürokratie bei 55,1 % der Unternehmer Wut, Ärger und Aggression aus, 89 % der Befragten gaben an, dass bürokratische Belastungen ihre Freude an der unternehmerischen Tätigkeit mindern. Die Bürokratie stellt somit nicht nur einen Kostenfaktor, sondern auch emotional gesehen einen Standortnachteil für Deutschland dar. Die übermäßige Regulierung hemmt unternehmerische Ambitionen. Anstatt des bislang praktizierten Ansatzes „command and control“ sollte eine partnerschaftliche, risikobasierte Zusammenarbeit zwischen Staat und Unternehmen etabliert werden. Die gemeinsamen Ziele können effizienter durch einen vertrauensvollen Informationsaustausch erreicht werden. Eine weitreichende Reduktion der laufenden Berichts-, Dokumentations- und Statistikpflichten ist daher ein wichtiger Schritt beim Bürokratieabbau. Auch die Mehrheit der Unternehmer begrüßt diesen Schritt. In einer Umfrage gaben 68,3 % an, dass dies der wichtigste Schritt beim Bürokratieabbau sei (Quelle). Das Ziel muss eine Reduktion der Bürokratie um 50 % sein. Es bedarf ambitionierterer Maßnahmen, wie einem One-in-Two-out-Verfahren, einem Verfallsdatum für wirtschaftsschädliche Gesetze und weitreichende Kompetenzen für den Normenkontrollrat als Beauftragter für Bürokratieabbau.

Bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und dem digitalen Angebot an Behördenleistungen hat Deutschland die selbstgesteckten Ziele weit verfehlt. Bis Ende 2022 sollte das Onlinezugangsgesetz (OZG) umgesetzt sein, allerdings sind mehr als zwei Jahre nach der gesetzten Frist im Bundesdurchschnitt nur 220,5 der angestrebten 575 Dienstleistungen flächendeckend umgesetzt. Spitzenreiter ist Hamburg mit 290 flächendeckend umgesetzten Leistungen, während das Saarland mit lediglich 196 den letzten Platz belegt. Laut Hochrechnungen des IW Köln würde eine vollständige Umsetzung bei gleichbleibender Geschwindigkeit noch bis zu 16 weitere Jahre dauern (Quelle: Röhl et al. (2025), S. 6ff.). Im europäischen Vergleich schneidet Deutschland bei sechs der acht Faktoren des Digital Economy and Society Index (DESI) unterdurchschnittlich ab und belegt teilweise einen der letzten Plätze. So liegt Deutschland beispielsweise bei der Verwendung bereits vorhandener Daten für vorausgefüllte Online-Formulare auf dem vorletzten Platz unter den EU-Mitgliedstaaten. Maßgeblich liegt es an der fehlenden Verknüpfung von Datenregistern (Quelle: Röhl et al. (2025), S. 18f.). In diesem Kontext ist das Vorhaben von Union und SPD sehr zu begrüßen. Die Vernetzung von Datenregistern seitens der Behörden ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine effektive Digitalisierung der Prozesse und staatlichen Dienstleistungen. Das OZG enthielt insbesondere den Fehler, dass keine End-to-End-Digitalisierung vorgeschrieben wurde. Stattdessen wurden umständliche, papierbasierte Prozesse lediglich mit Online-Masken versehen, ohne den Gesamtprozess der behördlichen Leistungen zu überprüfen und anschließend effizient zu digitalisieren. Folglich kommt der Aufgaben- und Prozesskritik bei der Digitalisierung und dem Bürokratieabbau eine entscheidende Rolle zu. Gescheiterte Projekte wie das OZG zeigen, dass das Verhältnis zwischen Bund und Ländern neu geregelt werden muss. Plattformlösungen mit automatisierten Abläufen sollten eingeführt und digitale Standards bundesweit vereinheitlicht werden. Ein gesetzliches Recht auf digitale Behördendienstleistungen könnte den Druck erhöhen und mittelfristig den Bürgern flächendeckenden Zugang zu digitalen Verwaltungsservices ermöglichen.