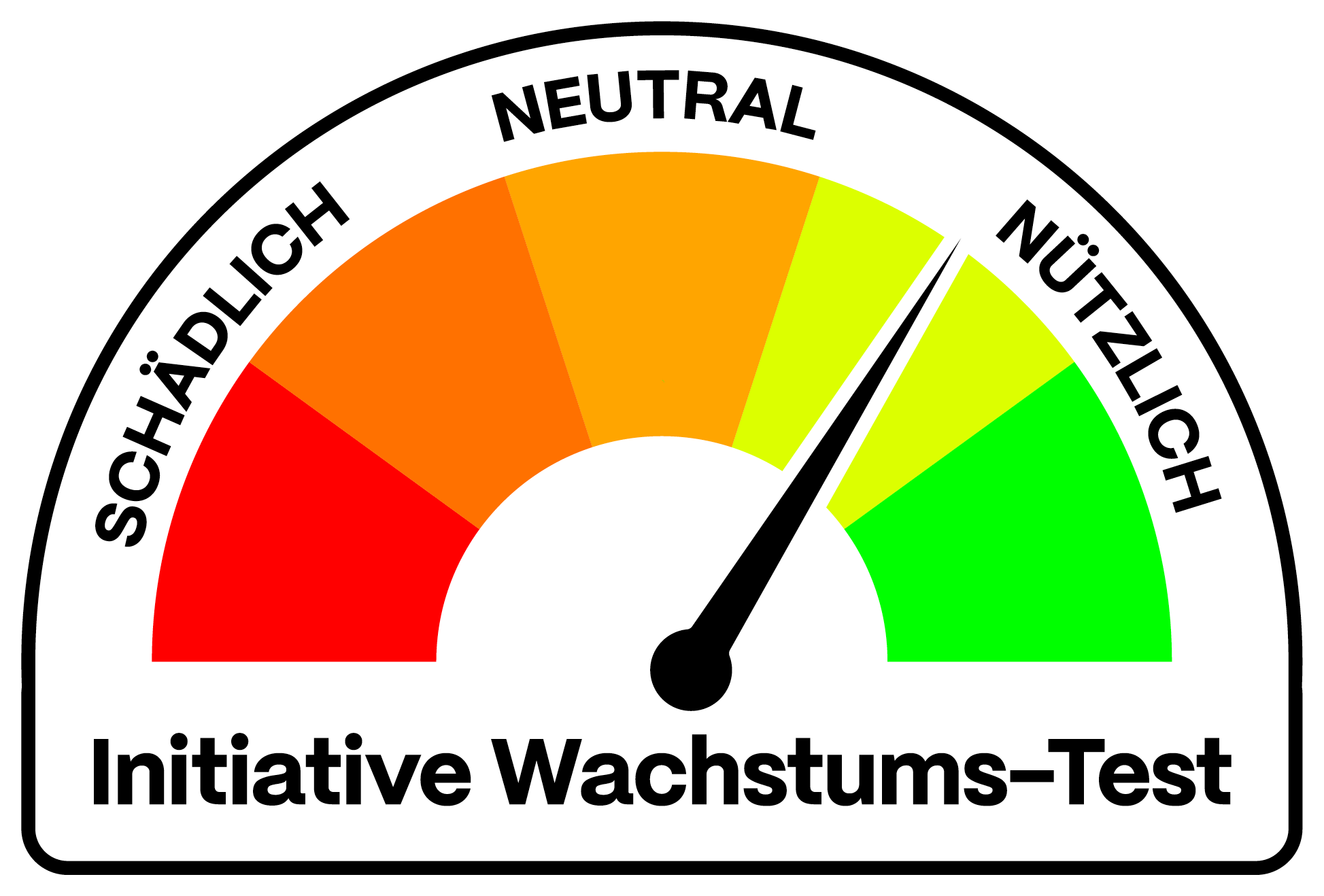

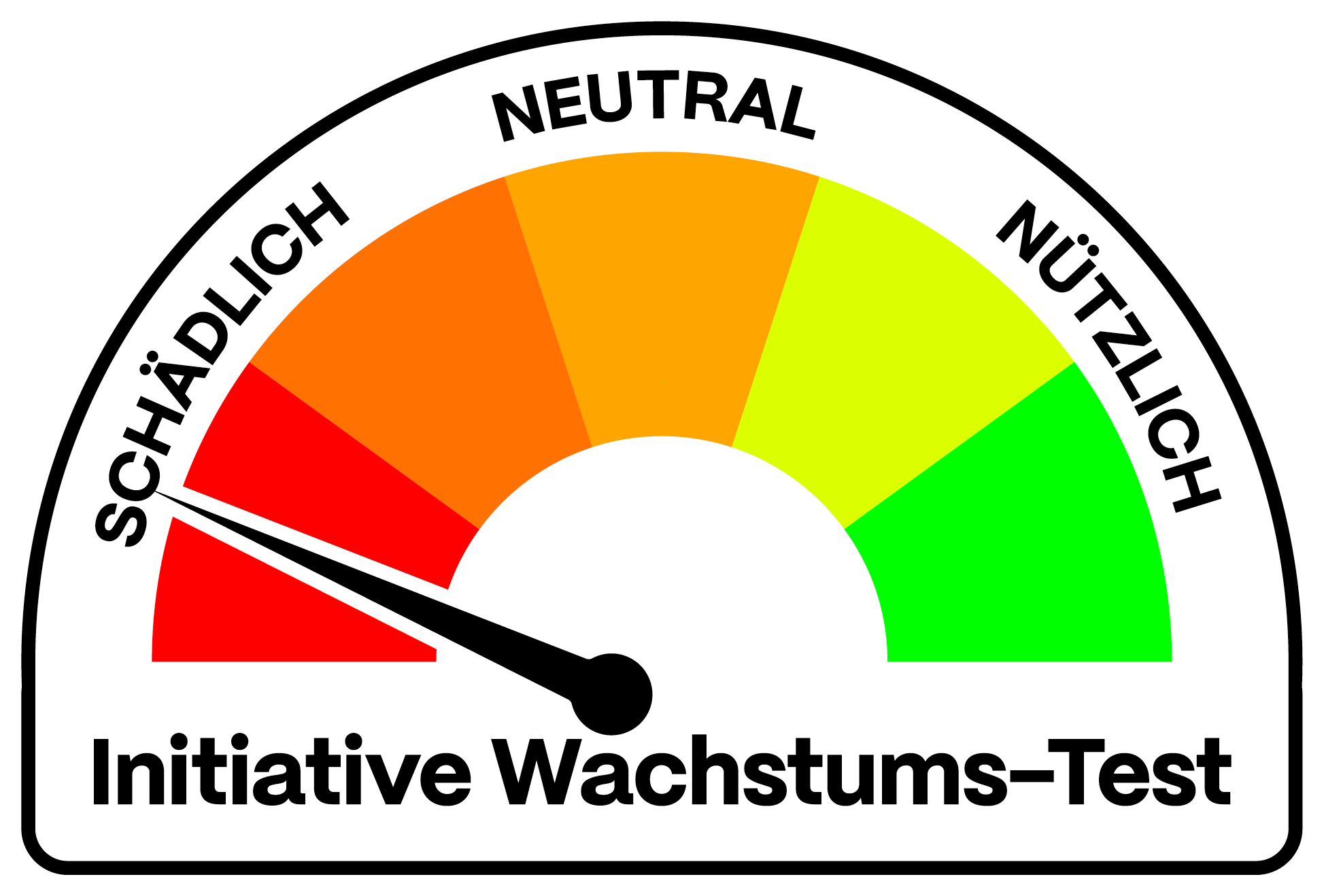

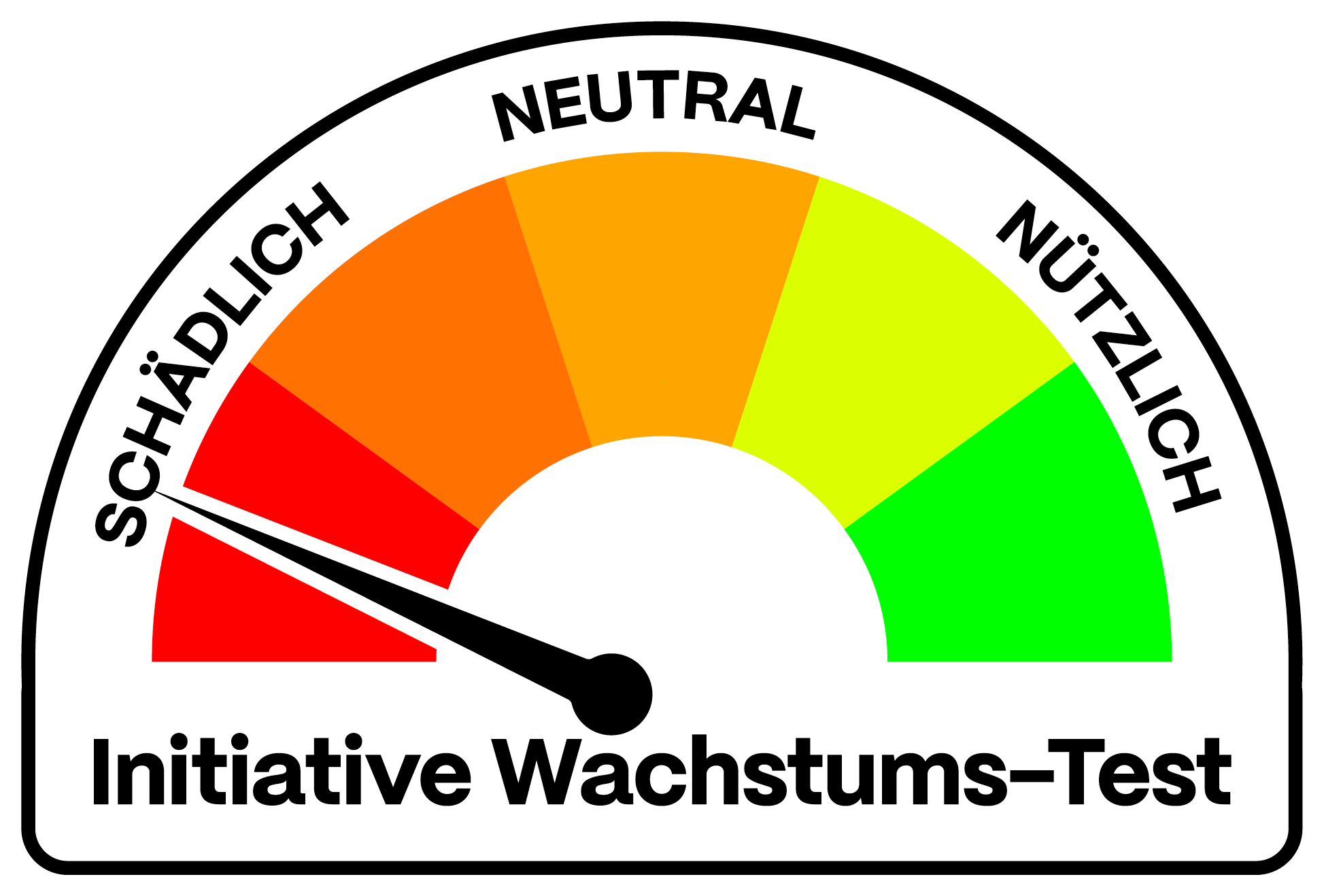

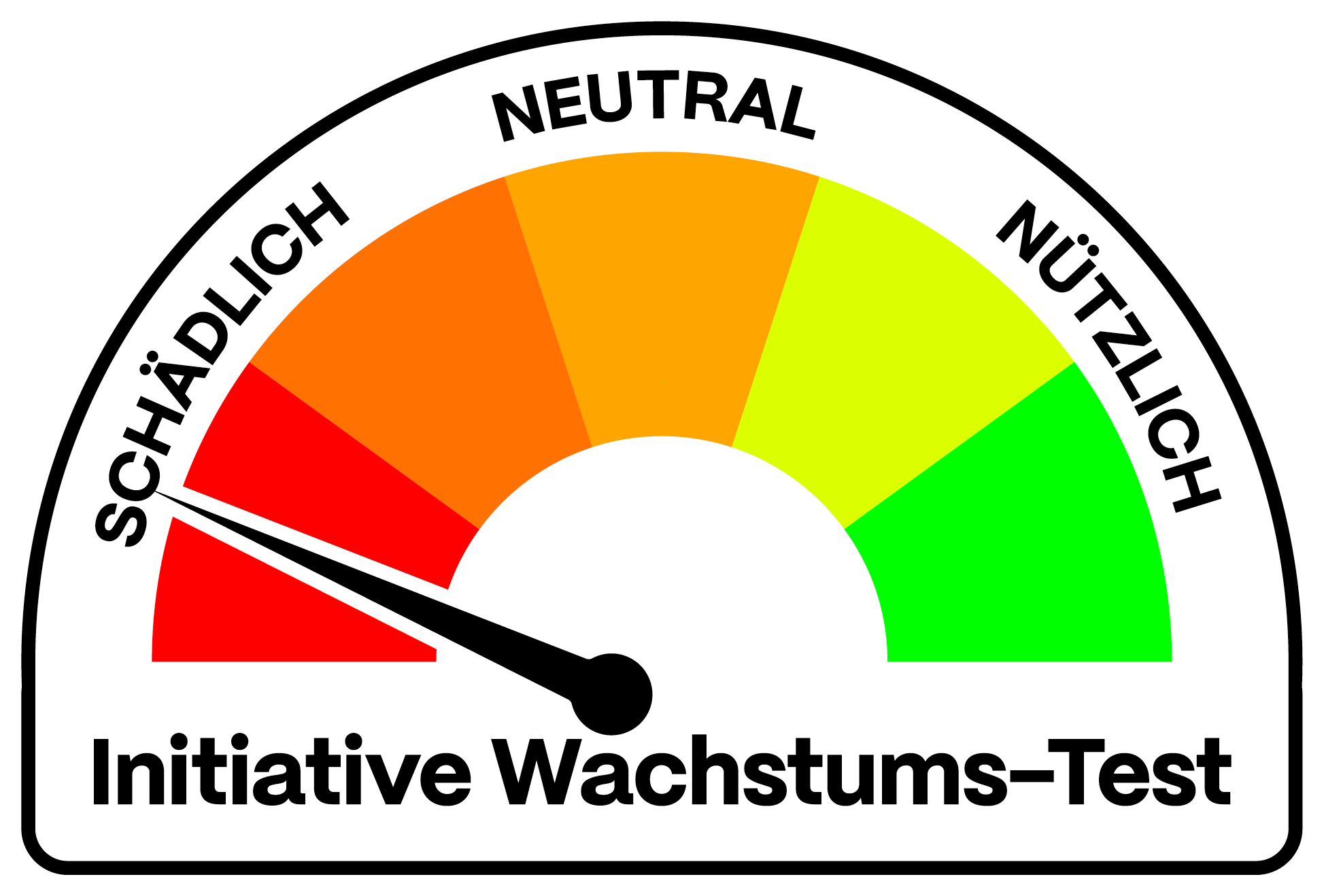

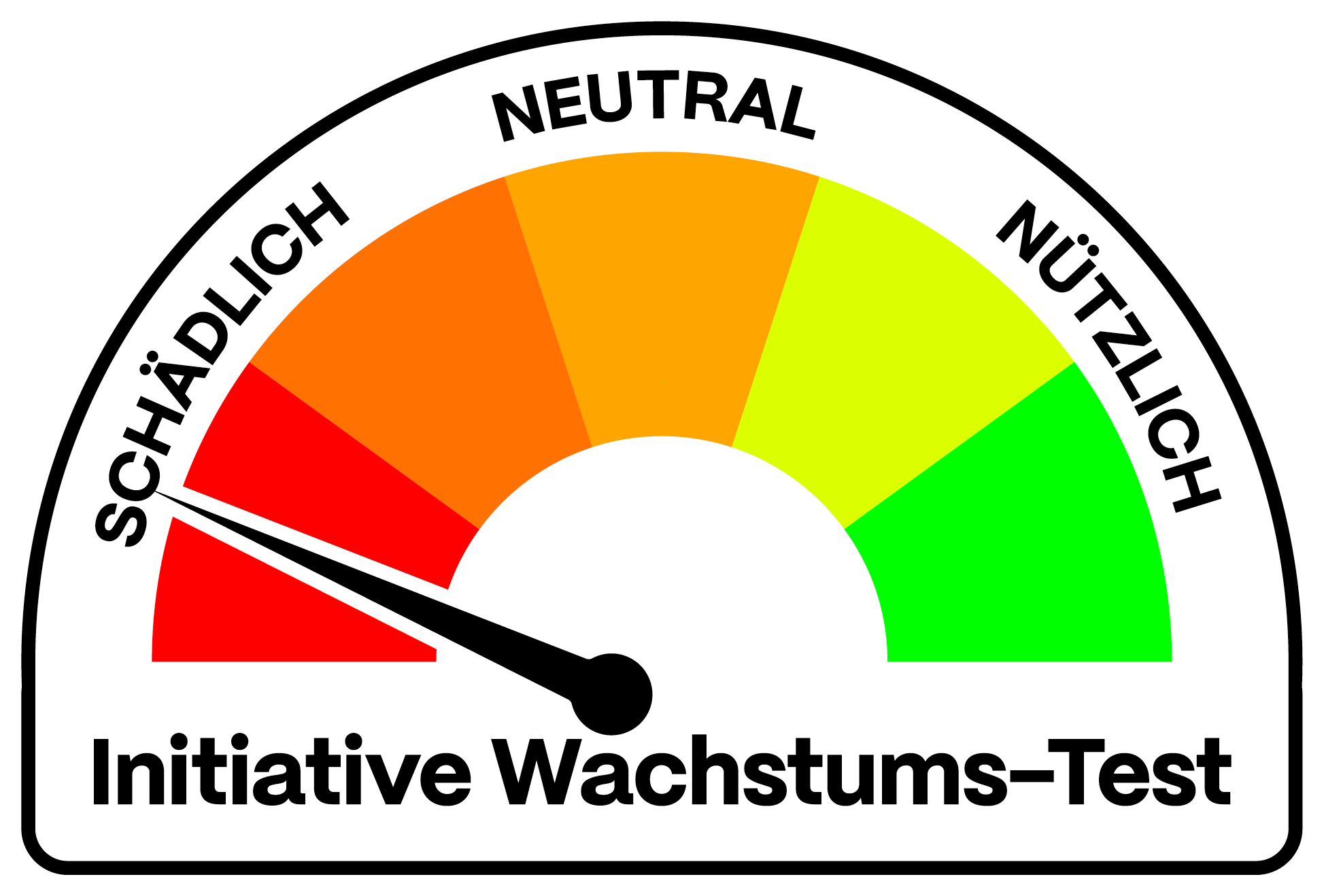

Die Initiative Wachstums-Test der INSM nimmt die Koalitionsvorschläge der Arbeitsgruppe AG5 genau unter die Lupe. Der Wirtschafts-Tacho bewertet die Beschlüsse dieser Arbeitsgruppe, die sich mit den Themen Arbeit und Soziales beschäftigt, von sehr schädlich bis sehr nützlich für das wirtschaftliche Wachstum. Geleitet wird die Arbeitsgruppe von Dr. Carsten Linnemann (CDU) und Katja Mast (SPD), stellvertretende Leitung: Dagmar Schmidt (SPD).

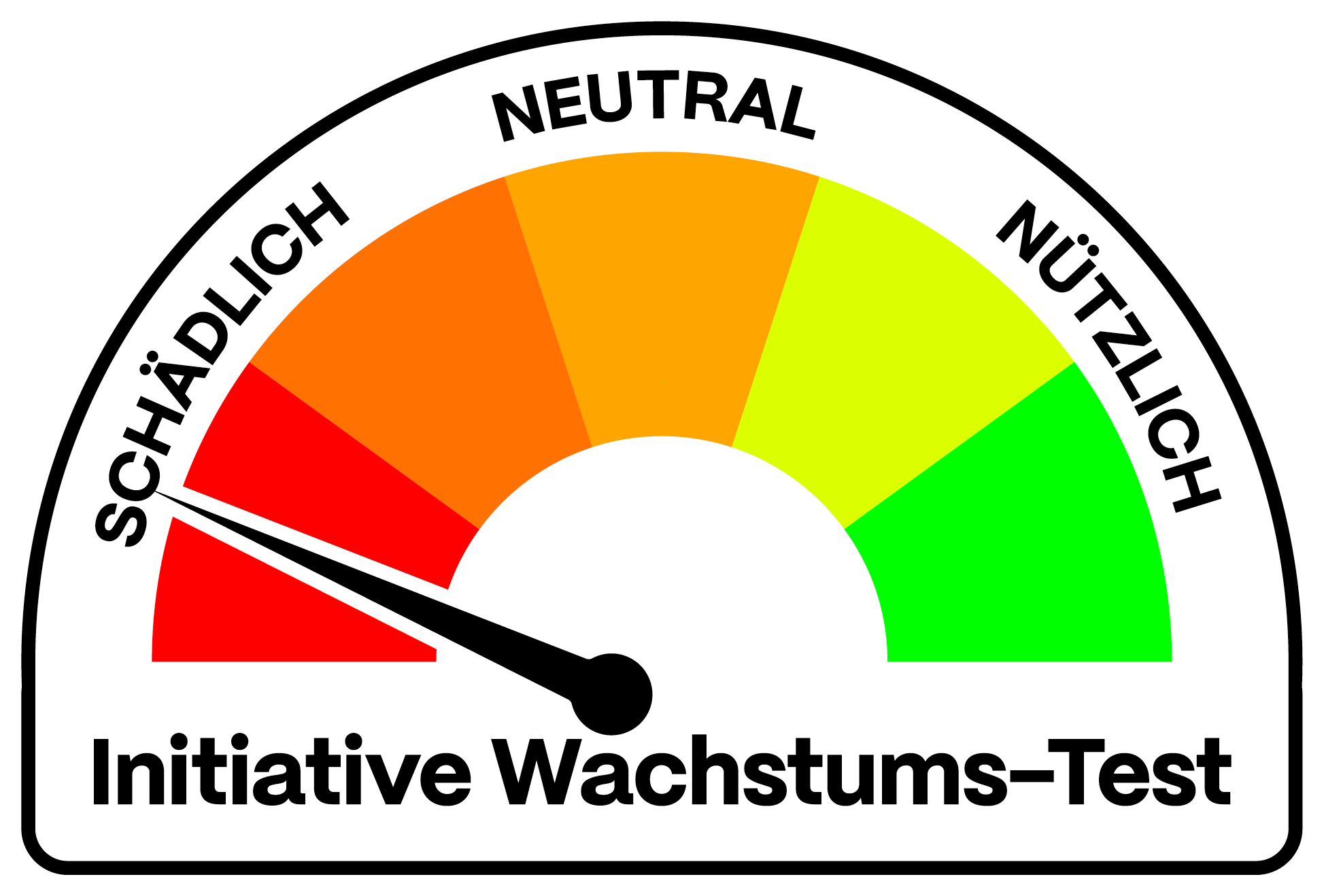

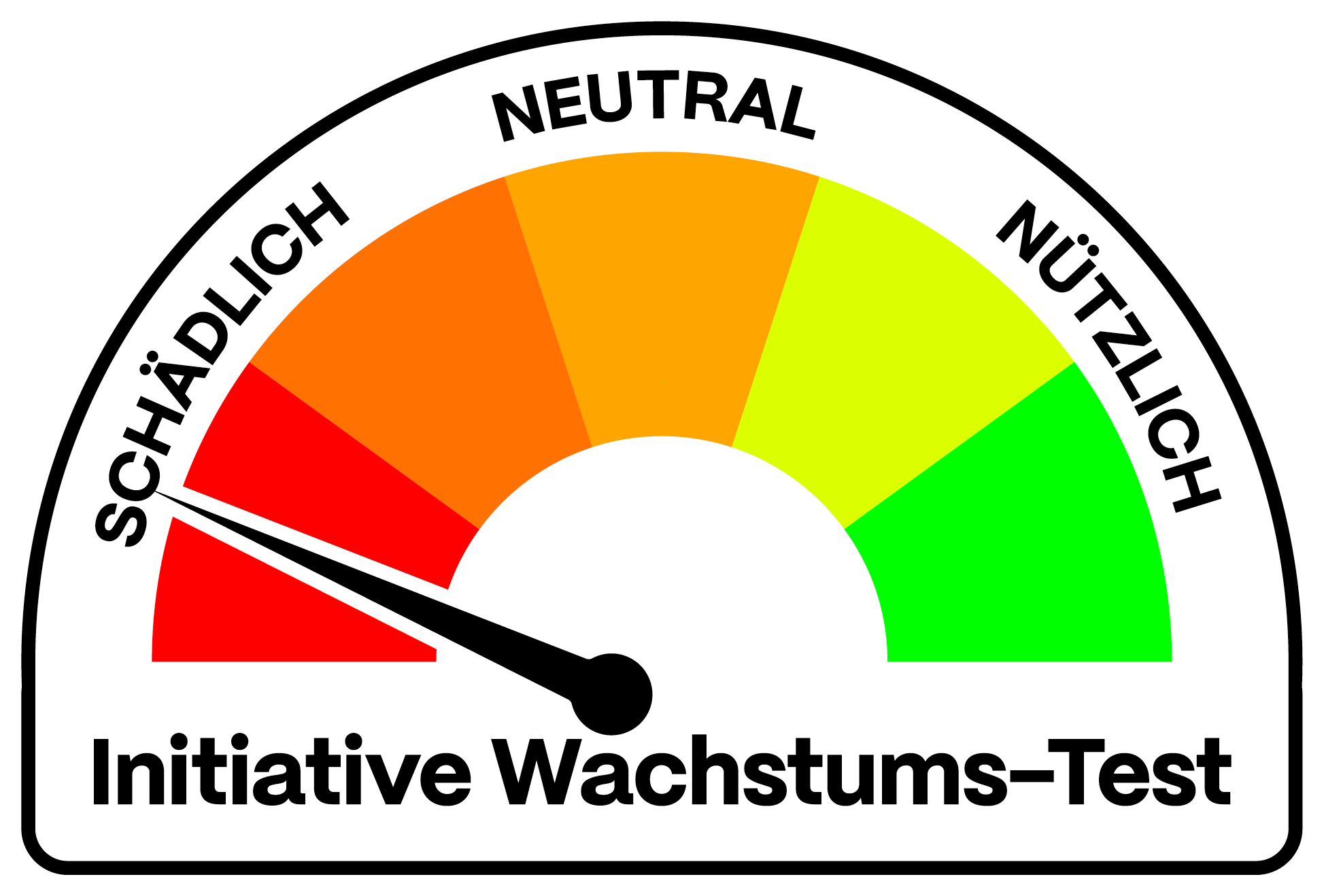

Im Jahr 2024 bezogen 5,57 Mio. Menschen Bürgergeld-Leistungen, davon waren 3,99 Mio. erwerbsfähig und 1,52 Mio. nicht erwerbsfähig (Quelle). Derzeit sind rund 2,99 Mio. Menschen in Deutschland arbeitslos (Quelle). Gleichzeitig meldet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung rund 1,4 Mio. offene Stellen. Angesichts dieser Diskrepanz zwischen der Zahl der Arbeitslosen und den unbesetzten Stellen muss die Arbeitsmarktpolitik verstärkt auf Anreize zur Arbeitsaufnahme und Sanktionen bei Verweigerung setzen. Die Reform des Bürgergeldes mit weitreichenden Sanktionen dürfte dazu führen, dass mehr Menschen aus dem Bürgergeld in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wechseln. Dadurch werden die Sozialsysteme und der Haushalt entlastet sowie der Konsum angeregt – der Vorschlag ist somit sehr zu begrüßen.

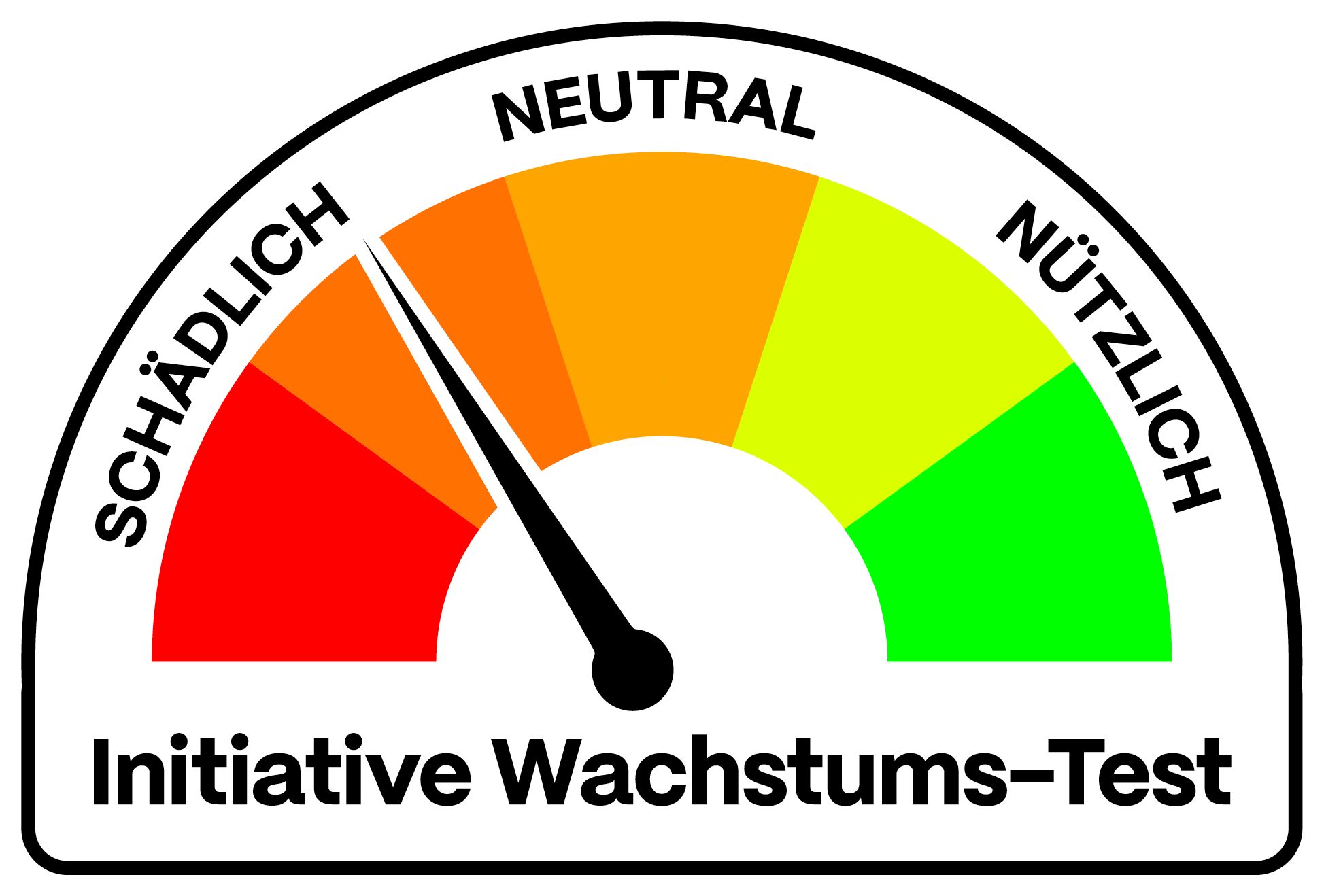

Die Mindestlohnkommission, bestehend aus Vertretern von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, erarbeitet Vorschläge zur Anpassung des Mindestlohns auf Basis der Tariflohnentwicklungen. Sie wurde ins Leben gerufen, um Arbeitnehmer vor zu niedrigen Löhnen zu schützen – denn grundsätzlich gilt in Deutschland die Tarifautonomie zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Bereits nach der vergangenen Bundestagswahl 2021 wurde der Mindestlohn politisch motiviert auf 12 Euro angehoben, womit die Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission untergraben wurde. Ein politisch festgelegter Mindestlohn schwächt nicht nur die Kommission als Institution selbst, sondern stellt auch die Kompetenz der verhandelnden Parteien infrage. Der Anpassungsmechanismus der Kommission beinhaltet bewusst einen diskretionären Spielraum, um wirtschaftliche Entwicklungen bei der Festlegung des Mindestlohns zu berücksichtigen – die bei einem politisch festgesetzten Mindestlohn folglich außer Acht gelassen wird (Quelle). Insofern ist die Wiederholung eines solchen Eingriffs durch eine erneute politische Festlegung auf 15 Euro abzulehnen. Die Entscheidung über die Höhe des Mindestlohns liegt grundsätzlich nicht im Kompetenzbereich der Politik – entsprechend sollten auch das Nudging mittels politischer Signale oder öffentlicher Appelle in diese Richtung unterlassen werden.

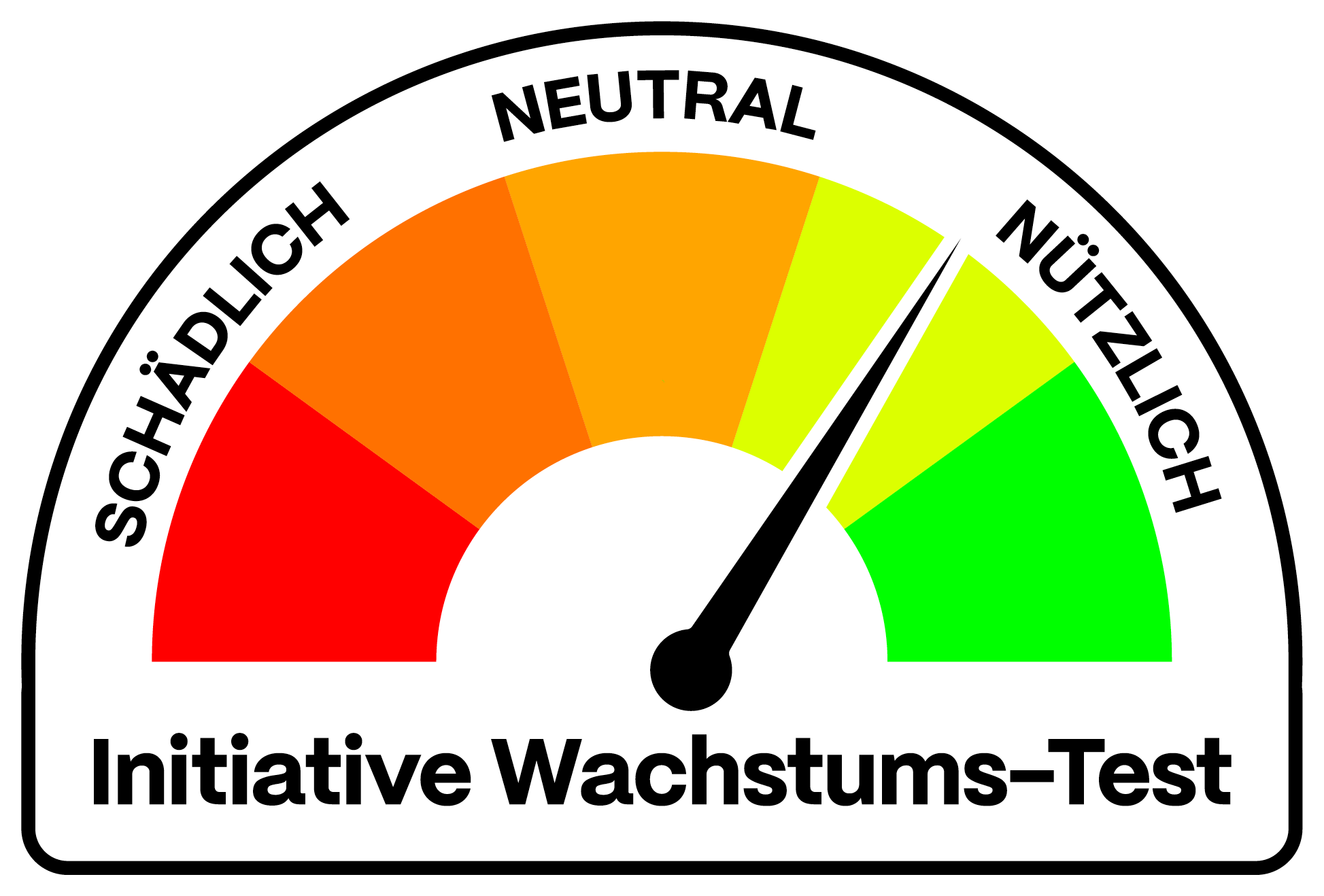

Die Umstellung auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit bietet Beschäftigten und Arbeitgebern mehr Flexibilität und erleichtert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Allerdings ist die durchschnittliche Arbeitszeit in Deutschland im europäischen Vergleich gering. Daher sind zusätzliche Anreize zur Mehrarbeit erforderlich, und eine Erhöhung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit sollte in Betracht gezogen werden. Ebenfalls sollte eine Reduktion der gesetzlichen Ruhezeiten sowie eine Entschärfung der damit verbundenen Regelungen diskutiert werden.

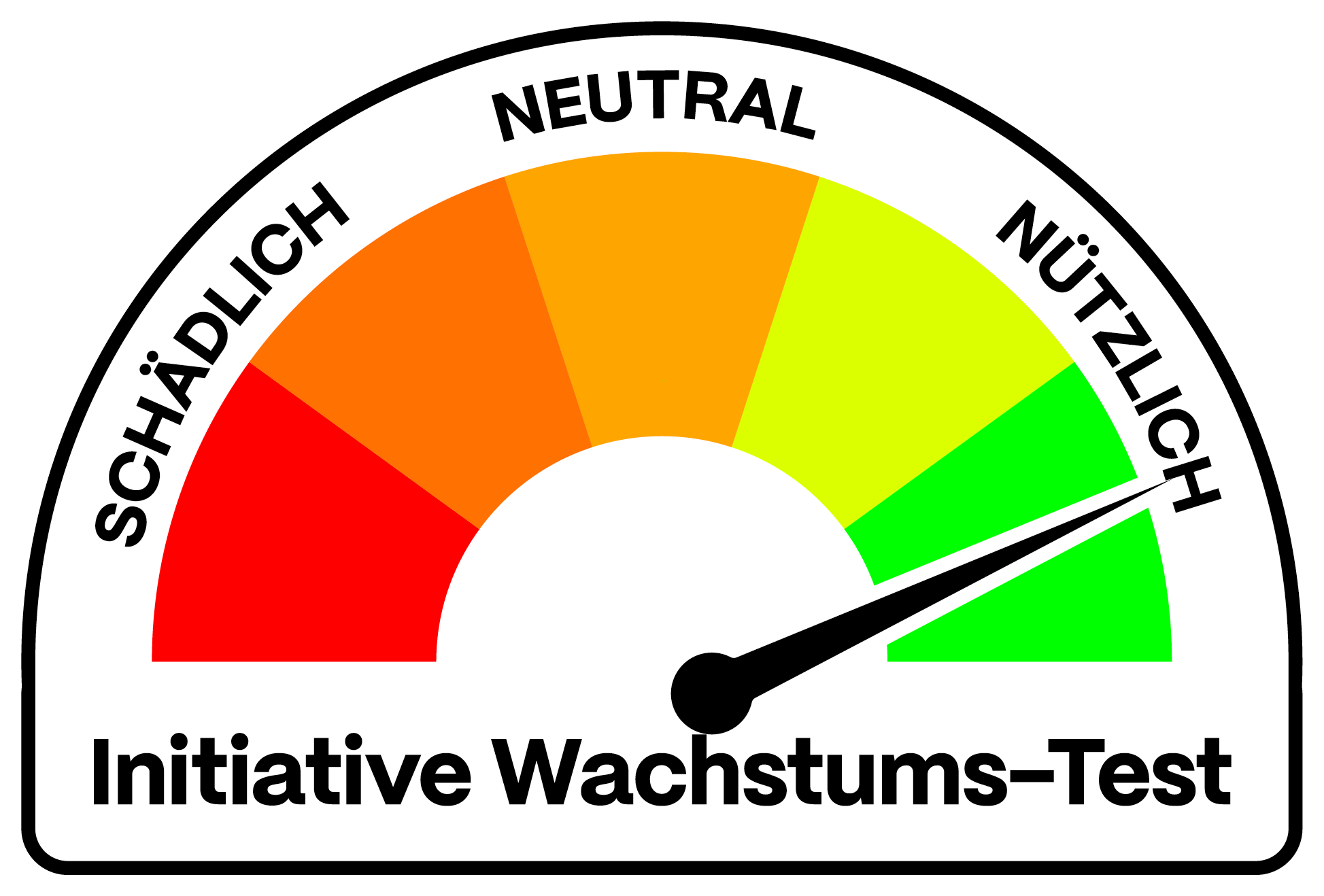

Im Jahr 2023 lag die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in der EU bei 37,1 Stunden, in Deutschland dagegen nur bei 35,1 Stunden. Auch bei den Wochenarbeitszeiten von Vollzeitbeschäftigten bleibt Deutschland unter dem europäischen Durchschnitt (Quelle). Zudem sind Beschäftigte in Deutschland mit durchschnittlich 24,9 Fehltagen pro Jahr deutlich häufiger krankgeschrieben als Arbeitnehmer in anderen europäischen Ländern (Quelle). Ein weiterer Faktor ist die hohe Teilzeitquote: Mit 28,5 % belegt Deutschland Platz drei im europäischen Vergleich. Angesichts des Fachkräftemangels, steigender Belastungen durch den demografischen Wandel und einer schwachen Konjunktur sind staatliche Anreize zur Mehrarbeit grundsätzlich sinnvoll. Die konkrete Ausgestaltung dieses Vorhabens ist allerdings kritisch zu betrachten, da eine Tarifbindung vorausgesetzt wird. Das unterminiert die negative Koalitionsfreiheit und beschränkt die Tarifautonomie. Zudem bringt die geplante Regelung erhebliche bürokratische Hürden mit sich, da sie eine umfassende Arbeitszeiterfassung erfordert und damit die betriebliche Flexibilität einschränkt. Sinnvoller wäre es, Anreize zur Mehrarbeit für alle Arbeitnehmer ab der 41. Wochenstunde zu schaffen.

Auch dieser Anreiz zur Mehrarbeit ist grundsätzlich begrüßenswert. Entscheidend ist jedoch die konkrete Ausgestaltung des Vorhabens. Denn es besteht die Möglichkeit, dass der gegenteilige Effekt eintritt: Arbeitnehmer könnten zunächst in Teilzeit wechseln, um anschließend von der steuerfreien Prämie zu profitieren. Grundsätzlich muss Arbeit attraktiver gemacht werden, weshalb Steuern und Abgaben gesenkt werden sollten.

Das Tariftreuegesetz bringt kaum Vorteile: Der faktische Tarifzwang für die Wirtschaft konnte bisher keine belastbaren positiven Effekte bei den betroffenen Bundesländern vorweisen. Gleichzeitig birgt das Vorhaben erhebliche Nachteile. Zum einen schränkt das Gesetz die Tarifautonomie von Arbeitnehmern und Arbeitgebern erheblich ein. Zum anderen steht es im Widerspruch zu anderen Staatszielen, etwa einer kosteneffizienten Vergabe öffentlicher Aufträge. Statt die wirtschaftlich besten oder günstigsten Anbieter auszuwählen, würden nur noch die Firmen zur Auswahl stehen, die den zusätzlichen gesetzlichen Vorgaben entsprechen – unabhängig von ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit. Hinzu kommt ein erheblicher bürokratischer Mehraufwand für Unternehmen und Verwaltung. Angesichts dieser Nachteile ist das Gesetz insgesamt abzulehnen. (Quelle).

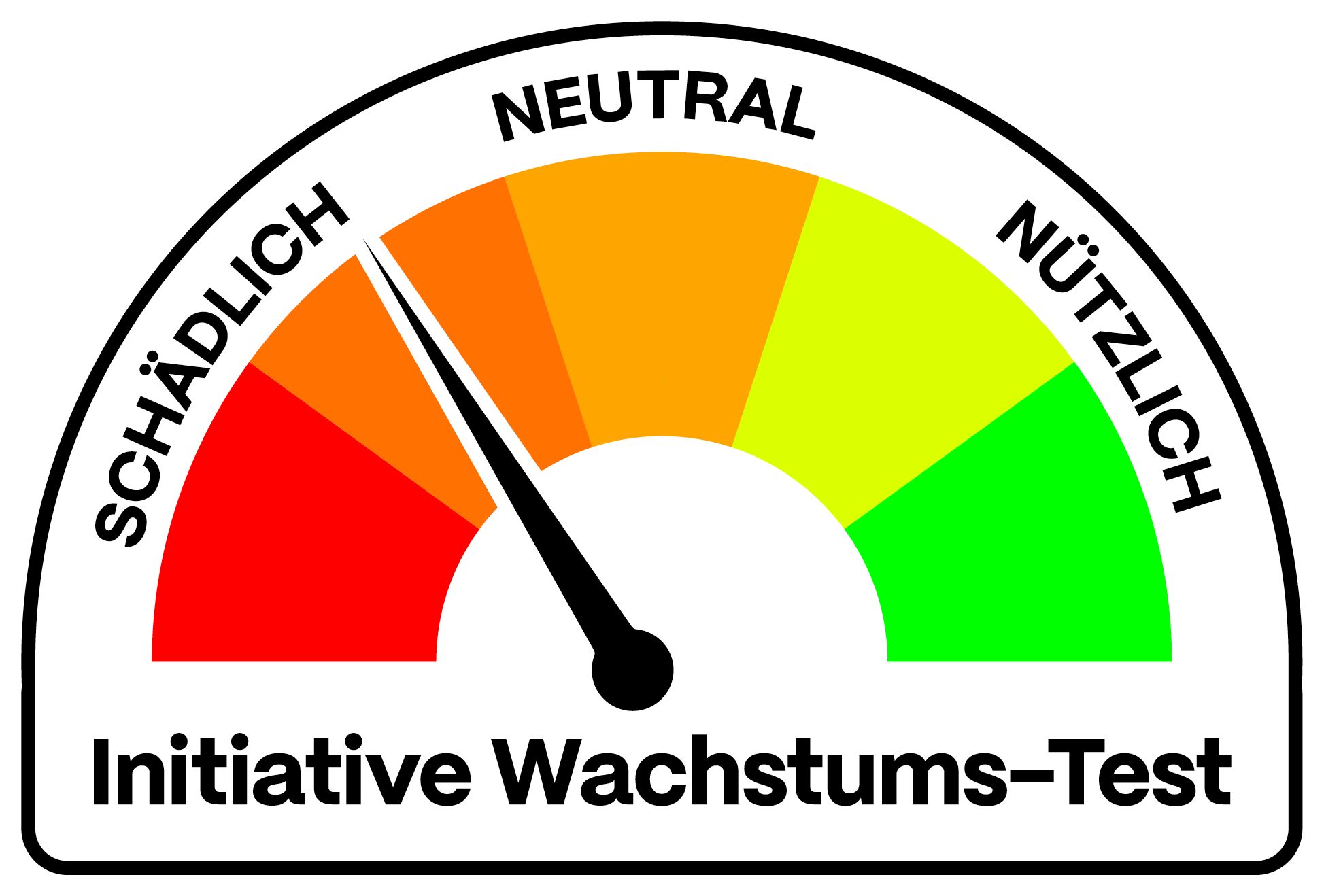

Deutschland belegt bei den Sozialabgaben einen unrühmlichen Spitzenplatz mit 41,9 % (gerechnet, mit einem durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 2,5 % Quelle). Durch den demografischen Wandel kommen auf die Sozialversicherungen immer stärkere Belastungen zu. Kamen im Jahr 1962 noch 6 Beitragszahler auf einen Rentenbezieher, sind es heute weniger als 1,8 Beitragszahler (Quelle). Verschärft wird diese Situation in den kommenden Jahren, wenn die geburtenstarken Jahrgänge von 1954 bis 1969 mit rund 19,5 Mio. Personen das Renteneintrittsalter erreichen. Bis 2029 wird mehr als die Hälfte und bis 2036 werden alle diese Jahrgänge vollständig aus dem Erwerbsleben ausscheiden (Quelle). Bei gleichbleibendem Leistungsniveau steigt folglich die Abgabenlast: im besten Szenario bis 2035 auf 45,6 %, im schlechtesten Szenario auf 53 % (Quelle). Dementsprechend ist das Rentenniveau bei Beibehaltung des Renteneintrittsalters nicht langfristig tragbar. Bereits jetzt werden die Leistungen der GRV weitreichend aus dem Haushalt mitfinanziert: 2024 entfielen darauf 116,3 Mrd. Euro (Quelle). Um den Bundeshaushalt langfristig zu entlasten und das Rentensystem generationengerecht zu gestalten, müssen die Leistungen gekürzt werden. Der Vorschlag zur Sicherung des Niveaus ist hingegen sehr problematisch.

Die Mütterrente erweitert die Sozialleistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung weiter, obwohl die Belastungen durch den demografischen Wandel ein Sparen und einen Rückgang der Leistungen erfordern. Angesichts der hohen Kosten von knapp 5 Milliarden Euro pro Jahr ist dieses Wahlgeschenk klar abzulehnen (Quelle).

Die Lebenserwartung steigt, sodass die Rentenbezugsdauer 1980 noch bei 12,1 Jahren lag, während sie 2023 auf 20,2 Jahre anstieg (Quelle). Die erwartbaren Mehrbelastungen der arbeitenden Bevölkerung aufgrund der steigenden Lebenserwartung müssen auch weiterhin fair zwischen Rentenbeziehern und Beitragszahlern verteilt werden (Quelle). Das Beibehalten des abschlagsfreien Renteneintritts nach 45 Beitragsjahren ist demnach weder generationengerecht finanzierbar noch sinnvoll. Stattdessen sollte das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden, ebenso wie der Nachhaltigkeitsfaktor angepasst und die Rentenbezüge anhand der Inflationsrate statt der Lohnsteigerungen erhöht werden.

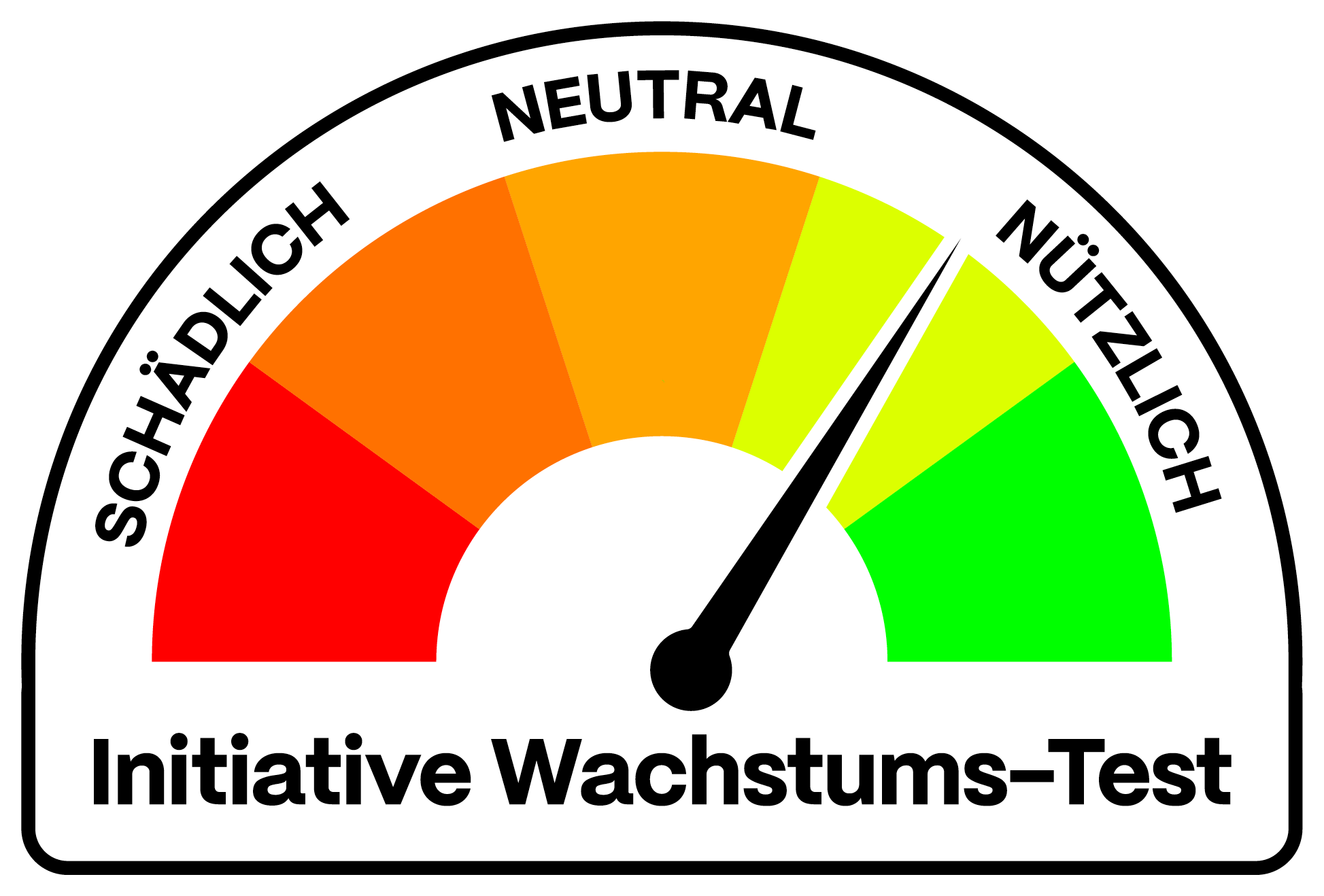

Perspektivische Orientierung der Standardrente an 47 Beitragsjahre analog zur Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67

Das deutsche Rentensystem steht vor einer massiven Finanzierungslücke, trotz international rekordverdächtiger Sozialbeiträge in Höhe von 41,9 % – und die Lage wird sich weiter verschärfen. Während 1962 noch sechs Beitragszahler für einen Rentenbezieher aufkamen, sind es inzwischen weniger als 1,8 Beitragszahler pro Rentner (Quelle). In den kommenden Jahren erreichen alle rund 19,5 Millionen Menschen der geburtenstarken Jahrgänge von 1954 bis 1969 das Renteneintrittsalter, sodass das Finanzierungsproblem weiter verstärkt wird (Quelle). Ohne weitreichende Reformen könnte die Sozialabgabenquote bis 2035 auf bis zu 53 % steigen – eine Belastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber und ein Standortnachteil für Deutschland (Quelle). Schon jetzt müssen über 116 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt für die Rentenkasse bereitgestellt werden (Quelle).

Eine Rentenpolitik, die sich an der steigenden Lebenserwartung orientiert, ist daher unumgänglich. Die Kopplung der Standardrente an 47 Beitragsjahren ist ein erster sinnvoller Schritt. Gleichzeitig müssen die Anreize für eine längere Erwerbsbiografie sowie die Rentenkürzungen für einen früheren Renteneintritt ausgebaut werden. Die Abschaffung der Rentenniveau-Haltelinie ist ebenfalls dringend erforderlich.

Sicherung des Rentenniveaus dauerhaft bei 48 Prozent

Deutschland belegt bei den Sozialabgaben einen unrühmlichen Spitzenplatz mit 41,9 % (gerechnet mit einem durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 2,5 %, Quelle). Durch den demografischen Wandel kommen auf die Sozialversicherungen immer stärkere Belastungen zu. Kamen im Jahr 1962 noch 6 Beitragszahler auf einen Rentenbezieher, sind es heute weniger als 1,8 Beitragszahler (Quelle). Verschärft wird diese Situation in den kommenden Jahren, wenn die geburtenstarken Jahrgänge von 1954 bis 1969 mit rund 19,5 Mio. Personen das Renteneintrittsalter erreichen. Bis 2029 wird mehr als die Hälfte und bis 2036 werden alle diese Jahrgänge vollständig aus dem Erwerbsleben ausscheiden (Quelle). Bei gleichbleibendem Leistungsniveau steigt folglich die Abgabenlast: im besten Szenario bis 2035 auf 45,6 %, im schlechtesten Szenario auf 53 % (Quelle). Dementsprechend ist das Rentenniveau bei Beibehaltung des Renteneintrittsalters nicht langfristig tragbar. Bereits jetzt werden die Leistungen der GRV weitreichend aus dem Haushalt mitfinanziert: 2024 entfielen darauf 116,3 Mrd. Euro (Quelle). Um den Bundeshaushalt langfristig zu entlasten und das Rentensystem generationengerecht zu gestalten, müssen die Leistungen gekürzt werden. Der Vorschlag zur Sicherung des Niveaus ist hingegen sehr problematisch.

Die Mütterrente erweitert die Sozialleistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung weiter, obwohl die Belastungen durch den demografischen Wandel ein Sparen und einen Rückgang der Leistungen erfordern. Angesichts der hohen Kosten von knapp 5 Milliarden Euro pro Jahr ist dieses Wahlgeschenk klar abzulehnen (Quelle). Wenn sich die Mütterrente nicht verhindern lässt, dann ist sie aber zumindest aus Steuer-Mitteln zu zahlen. Insofern wäre der SPD-Vorschlag mit einer Verbesserung verbunden.