AG2 Wirtschaft, Industrie, Tourismus

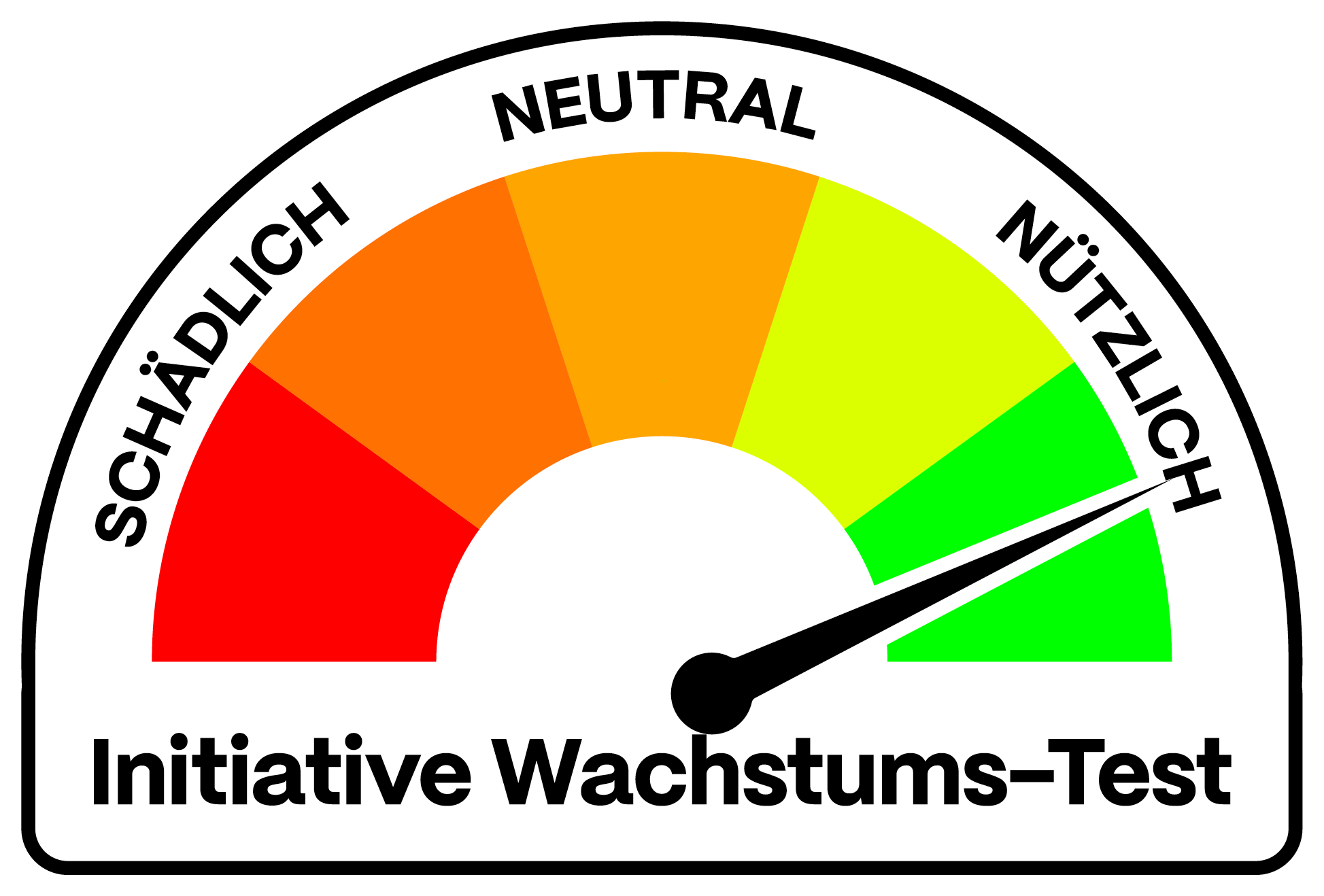

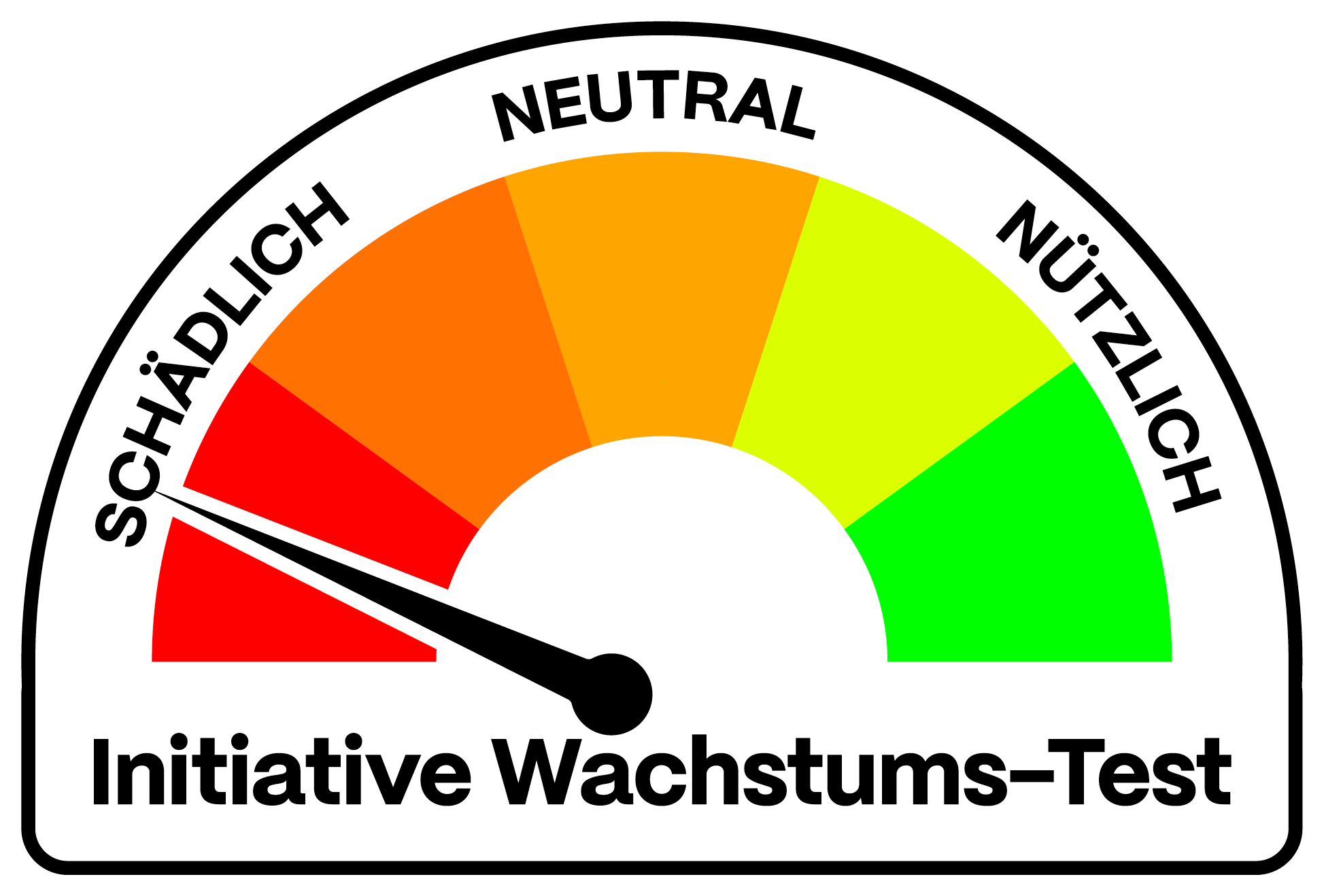

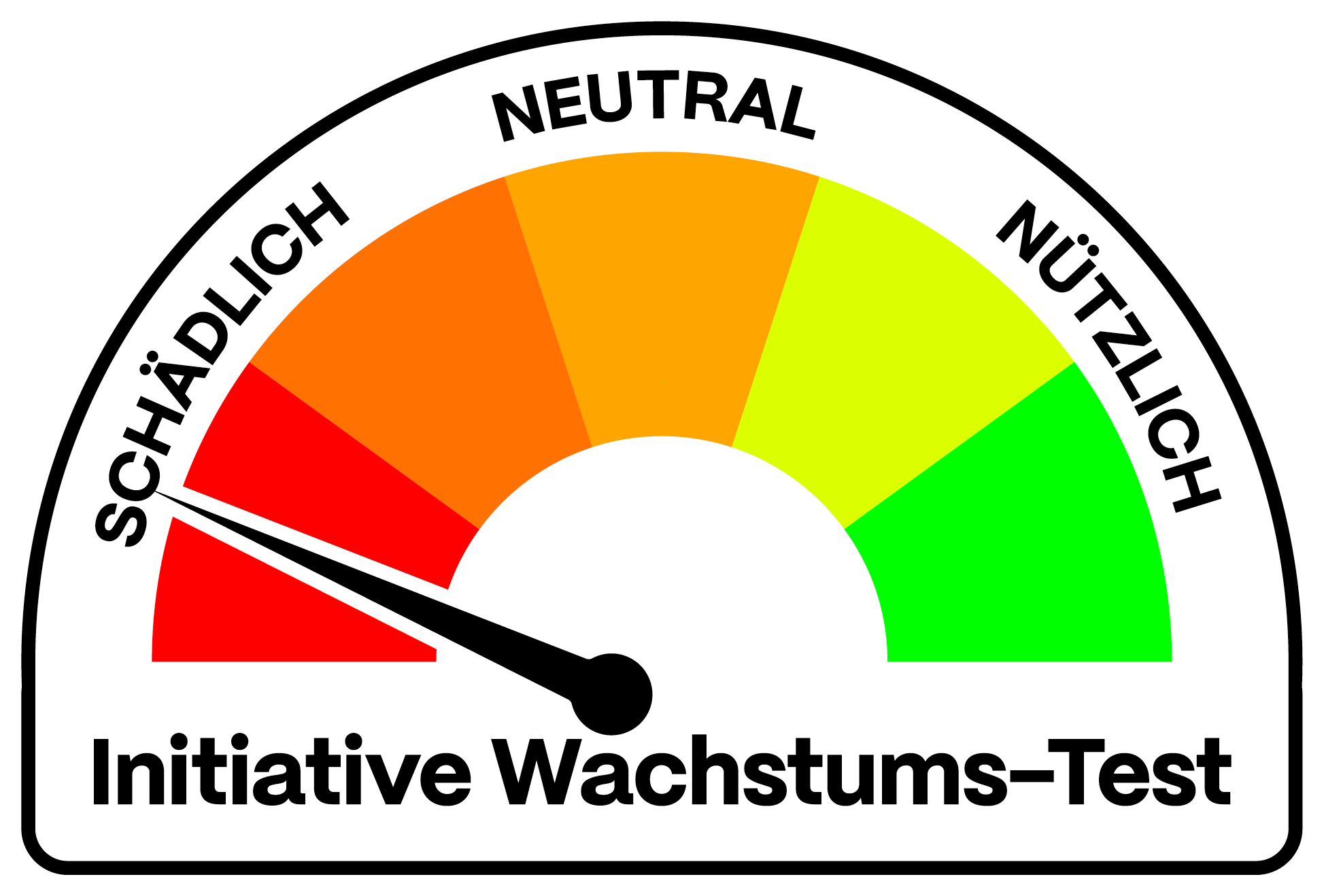

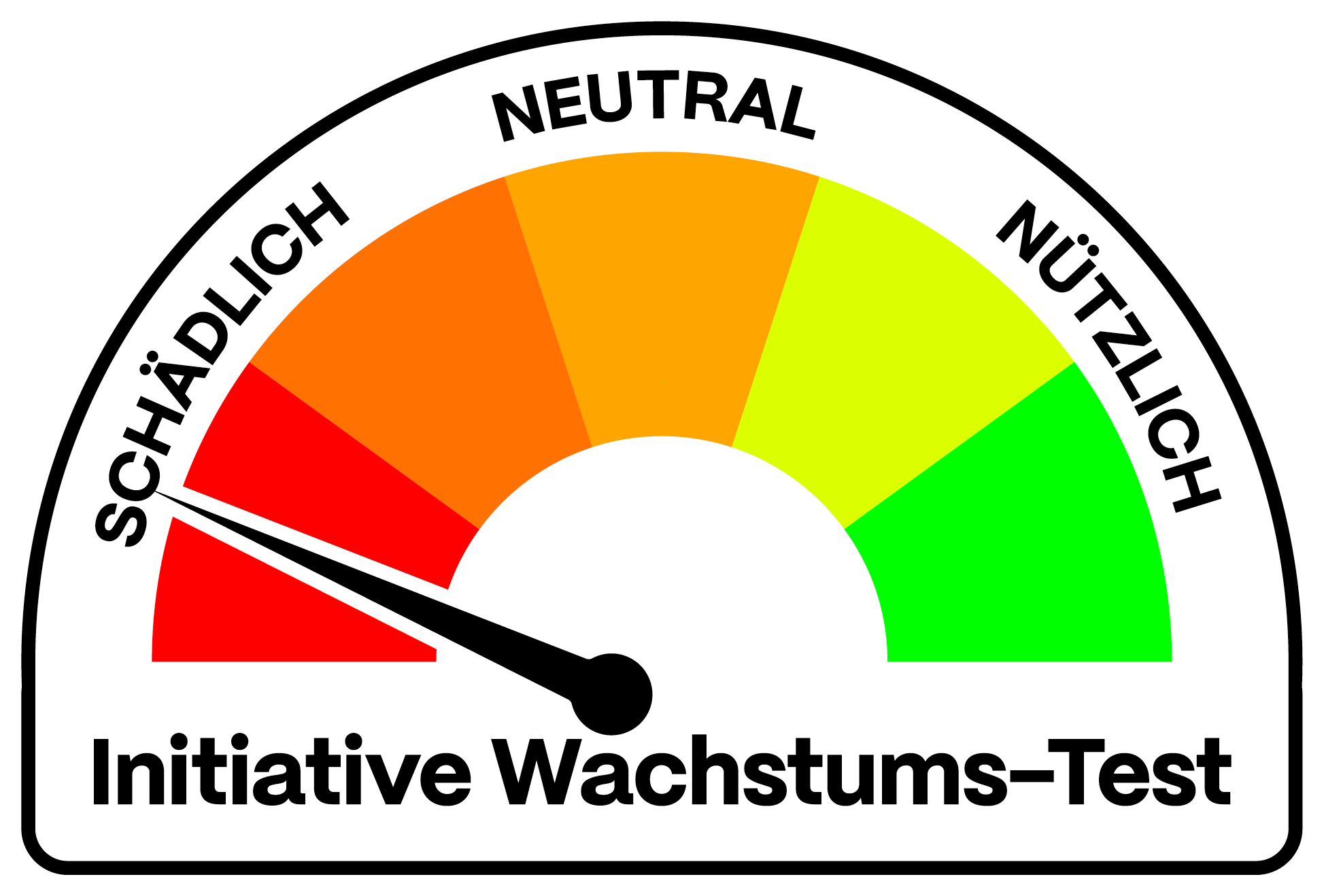

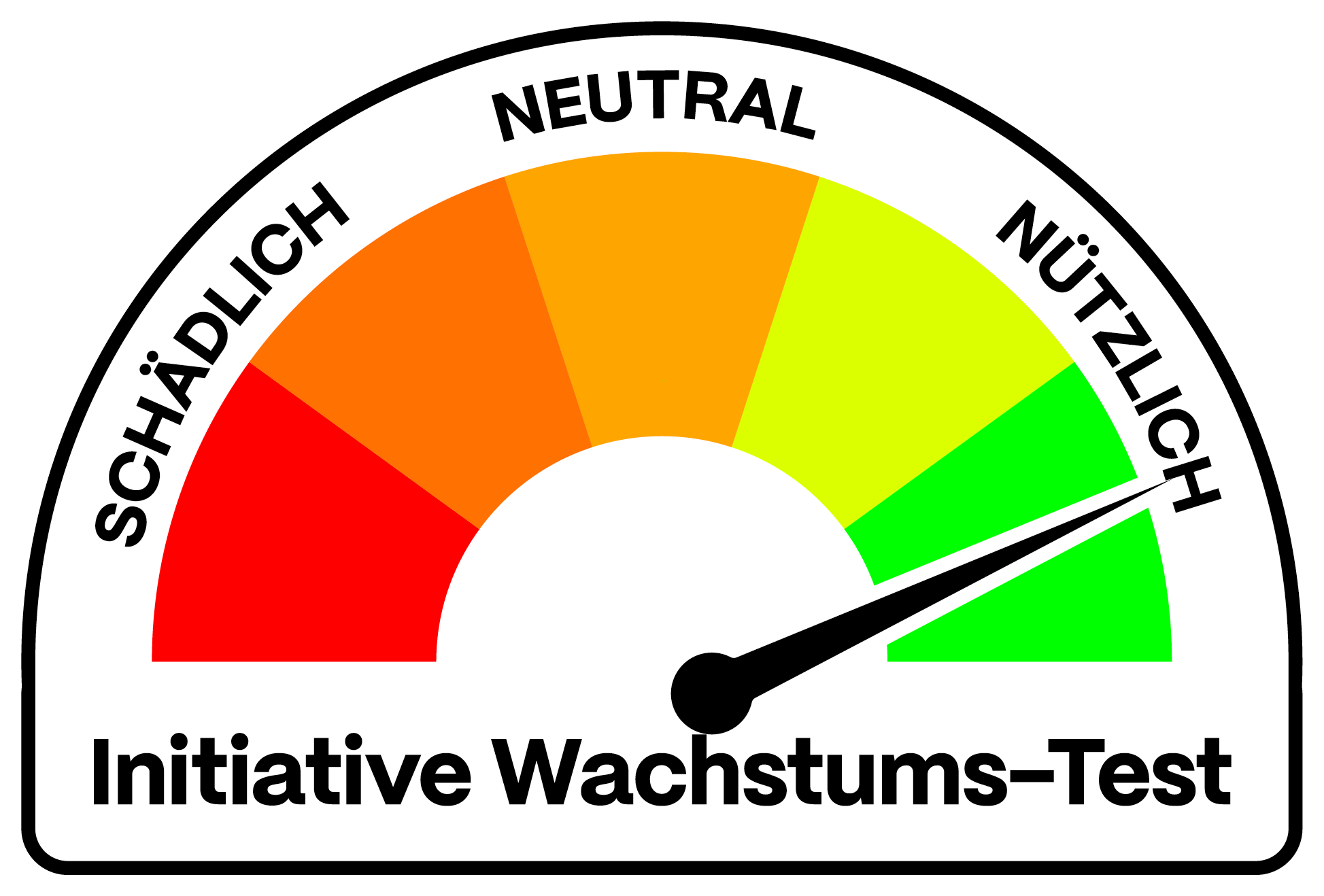

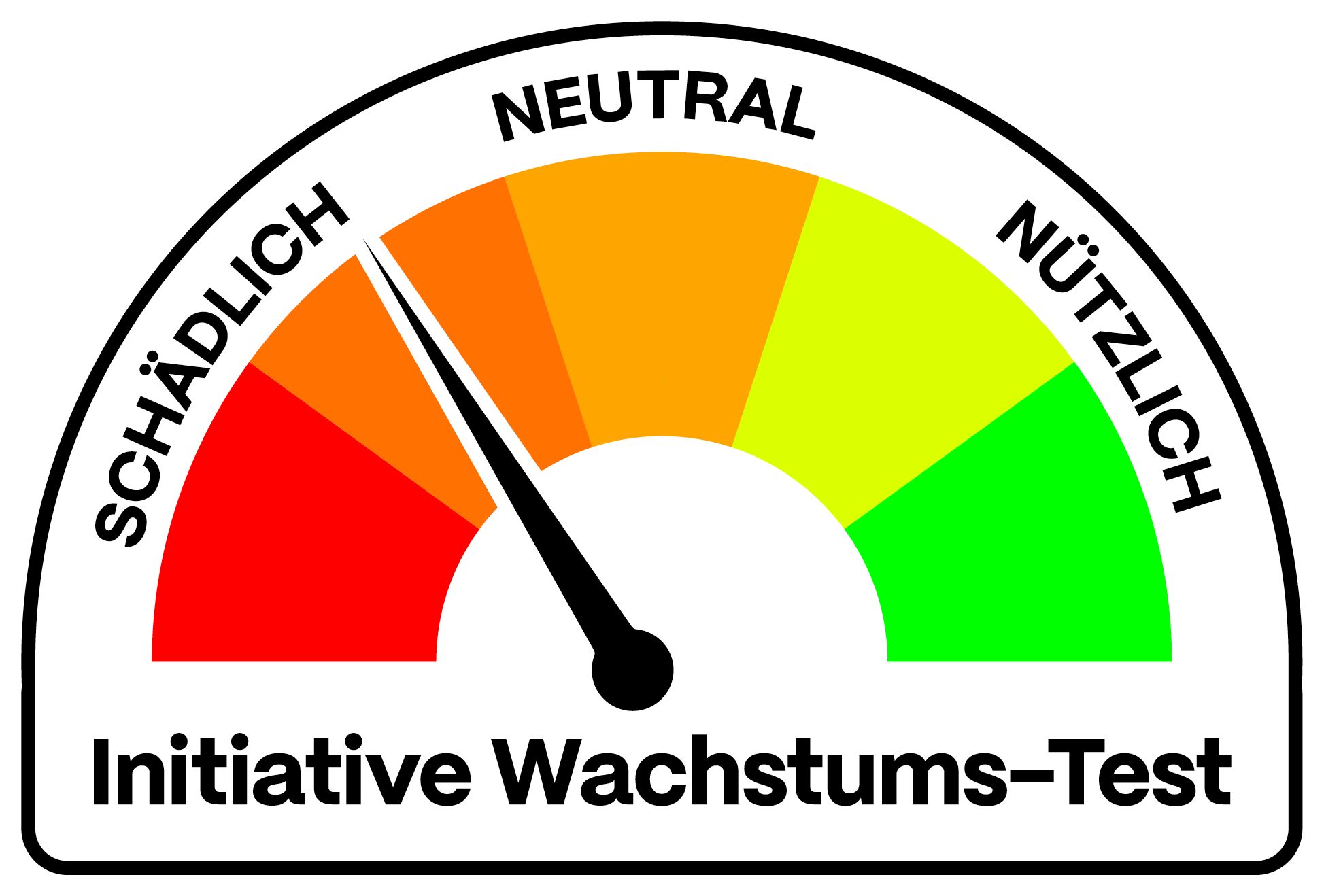

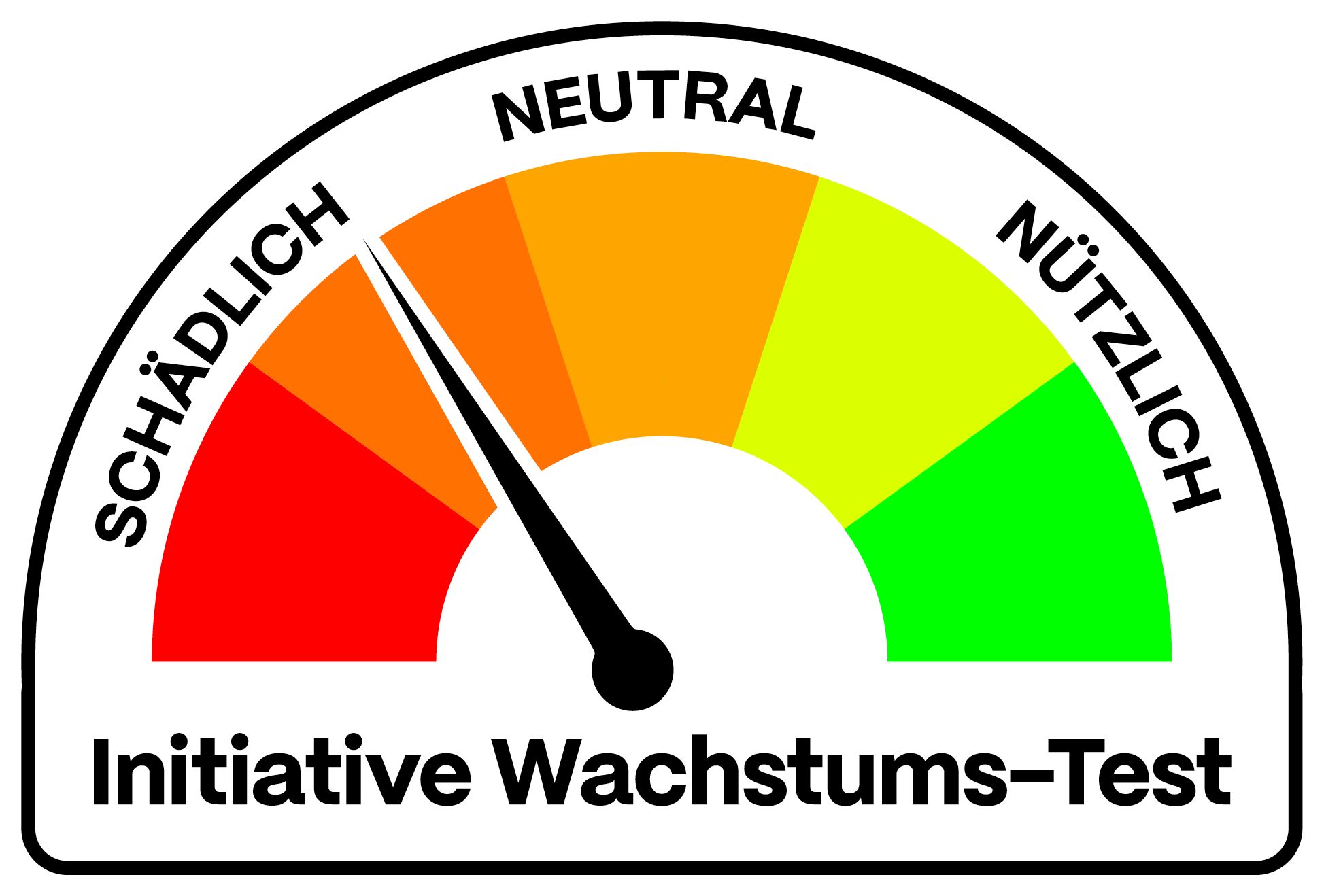

Die Initiative Wachstums-Test der INSM nimmt die Koalitionsvorschläge der Arbeitsgruppe AG2 genau unter die Lupe. Der Wirtschafts-Tacho bewertet die Beschlüsse dieser Arbeitsgruppe, die sich mit den Themen Wirtschaft, Industrie und Tourismus beschäftigt, von sehr schädlich bis sehr nützlich für das wirtschaftliche Wachstum. Geleitet wird die Arbeitsgruppe von Jens Spahn (CDU) und Alexander Schweitzer (SPD), stellvertretende Leitung: Verena Hubertz (SPD).

Konsentierte Punkte

Anpassung der CO₂-Regulierung: Die Grenzwertregulierung soll schrittweise auslaufen, um eine doppelte Belastung durch die CO₂-Flottenregulierung und den EU-Emissionshandel ab 2027 zu vermeiden.

Eine schrittweise Abschaffung der Grenzwertregulierung zugunsten des Emissionshandels vermeidet eine ineffiziente Doppelbelastung für die Automobilhersteller. Statt starrer Grenzwerte, die Innovationen und Technologieoffenheit einschränken können, ermöglicht der Emissionshandel einen flexibleren, marktbasierten Ansatz. Hersteller können Emissionen gezielt dort reduzieren, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist, anstatt durch teure, regulatorisch erzwungene Maßnahmen.

Förderung der E-Mobilität durch verschiedene Kaufanreize

Technologiespezifische Subventionen wie Kaufanreize für E-Mobilität verzerren den Markt und behindern Innovationen in alternativen Antrieben. Sie führen zu ineffizienter Mittelverwendung, da oft Besserverdiener profitieren, ohne zusätzlichen Klimanutzen zu erzeugen. Zudem schaffen sie eine Abhängigkeit von staatlicher Förderung und setzen falsche Anreize, statt den Markt die besten Lösungen entwickeln zu lassen. Ein technologieoffener Ansatz wäre effizienter.

Förderung der Batteriezellfertigung (inkl. Rohstoffgewinnung, Recycling, Maschinen- & Anlagenbau)

Die Förderung der Batteriezellfertigung verzerrt den Markt und bevorzugt eine einzelne Technologie, anstatt Wettbewerb und Innovation zu fördern. Sie bindet staatliche Mittel ineffizient, benachteiligt Alternativen wie Wasserstoff und schafft eine Abhängigkeit von Subventionen. Ein technologieoffener Ansatz wäre effektiver.

Schaffung von Leitmärkten für klimaneutrale Produkte z.B. durch Quoten für klimaneutralen Stahl, eine Grüngasquote oder vergaberechtliche Vorgaben

Der geplante Vorschlag, über ordnungsrechtliche Maßnahmen Klimaschutz zu stärken, ist abzulehnen, da der Staat planwirtschaftlich in den Markt eingreifen würde. Der Staat sollte nämlich den Markt nicht übermäßig regulieren, da dies häufig zu Ineffizienzen und Wettbewerbsverzerrungen führt. Maßnahmen wie Quoten für klimaneutralen Stahl, eine Grüngasquote oder vergaberechtliche Vorgaben greifen stark in die Marktmechanismen ein, indem sie bestimmte Produkte künstlich bevorzugen. Dies führt nicht nur zu höheren Kosten für Unternehmen und Verbraucher, sondern auch zu einer ineffizienten Ressourcenverteilung. Der Emissionshandel ist dagegen das effizienteste Instrument für den Klimaschutz, resümiert Prof. Dr. Frondel in einer Studie. Er setzt eine klare Obergrenze für CO₂-Emissionen und sorgt dafür, dass Einsparungen dort erfolgen, wo sie am kostengünstigsten sind. Wenn der Staat jedoch zusätzlich bestimmte klimaneutrale Produkte durch Quoten oder Vorschriften fördert, führt das zu Doppelregulierungen: Unternehmen werden gezwungen, in teure Technologien zu investieren, die sich unter einem funktionierenden Emissionshandelssystem möglicherweise gar nicht lohnen würden. Dementsprechend sollte das marktwirtschaftliche Instrument des Emissionshandels weiter ausgebaut werden, statt ineffizient in den Markt einzugreifen.

Abschluss neuer Freihandelsabkommen und Ratifizierung von ausgehandelten Abkommen

Mit einem Volumen von rund 1,7 Billionen US-Dollar ist Deutschland die weltweit drittgrößte Exportnation nach China und den USA (Quelle). Die internationalen Verflechtungen haben den Wohlstand in unserem Land aufgebaut und sichern ihn auch weiterhin. Der Vorschlag, bereits ausgehandelte Abkommen zu ratifizieren und neue Vereinbarungen abzuschließen, ist daher sehr sinnvoll. Denn durch solche Abkommen können Lieferketten diversifiziert, bürokratische Prozesse abgebaut und insgesamt ein Wachstumsimpuls ausgelöst werden. Seit über 20 Jahren wartet die Wirtschaft auf die Ratifizierung einzelner Abkommen. Hierzu müssen endlich Ergebnisse folgen. Gleichzeitig muss der EU-Binnenmarkt gestärkt und die Abhängigkeit von einzelnen Ländern verringert werden, um eine langfristige Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Stärkung und Neuansiedlung strategischer Industrien z.B. der Halbleiterindustrie, Batteriefertigung, Wasserstoff oder auch Pharma

Die gezielte Förderung einzelner Industrien wie Halbleiter oder Wasserstoff mag auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen. Doch der Staat kann nicht verlässlich bestimmen, welche Branchen langfristig wirklich strategisch sind. Einzelne Politiker würden die Zuschreibung als „strategisch“ vornehmen, ohne alle Facetten des Markts zu kennen. Somit werden Entscheidungen für Jahrzehnte getroffen, die möglicherweise falsch sind. Die Maßnahme würde zwar möglicherweise zu einer verbesserten Versorgungssicherheit in einzelnen Bereichen führen, gleichzeitig aber auch zu Fehlallokationen, ineffizienten Strukturen – insgesamt zu einer Innovationsbremse. Bei diesem Vorhaben bleibt zu befürchten, dass der Staat eine branchenspezifische Subventionskampagne startet. Das wäre ein massiver Eingriff in den Markt, würde Preise verzerren, ineffiziente Unternehmen belohnen und künstliche Abhängigkeiten schaffen. Die Folge wären Industrien, die nur mit staatlicher Hilfe überleben und dauerhaft auf Unterstützung angewiesen sind. Der Staat sollte aber lediglich die Ansiedlung der Rüstungsindustrie als alleiniger Abnehmer fördern. Ein besserer Ansatz ist, auf Schwarmintelligenz zu setzen. Der Markt selbst – mit Millionen von Investoren, Unternehmen und Konsumenten – trifft effizientere Entscheidungen als eine staatliche Planungsrunde. Somit wird Kapital investiert, wo wirklich Bedarf besteht, und wo es keine Nachfrage gibt, setzen sich auch keine Unternehmen fest. Statt auf staatliche Lenkung und teure Förderprogramme sollte Deutschland also auf international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, offene Märkte, Technologieoffenheit und unternehmerische Freiheit setzen. So entstehen echte Zukunftsbranchen.

Einrichtung eines Deutschlandfonds mit 10 Mrd. Euro des Bundes für Garantien oder finanzielle Transaktionen

Als INSM vertreten wir den Grundsatz, dass die Rahmenbedingungen für Unternehmen insgesamt verbessert werden müssen. Denn ist der Standort Deutschland attraktiv und gewinnbringend, investieren Unternehmen automatisch. Dazu gehören ein schlanker, unbürokratischer Staat, geringere Unternehmenssteuern und niedrigere Lohnnebenkosten. Bei dieser Ausgestaltung des Fonds bleibt unklar, ob das Ziel der Hebelung des Fondsvolumen auf mehr als 100 Mrd. Euro gelingt. Die Fokussierung auf Deutschland sowie die Investmententscheidungen durch eine Governance legen die Vermutung nahe, dass dieser Fonds vor allem für die Subventionierung einzelner staatlich gewünschter Branchen genutzt werden könnte. Statt wirklicher Investitionsanreize würde eine ineffiziente, staatlich gelenkte Wirtschaftspolitik betrieben werden.