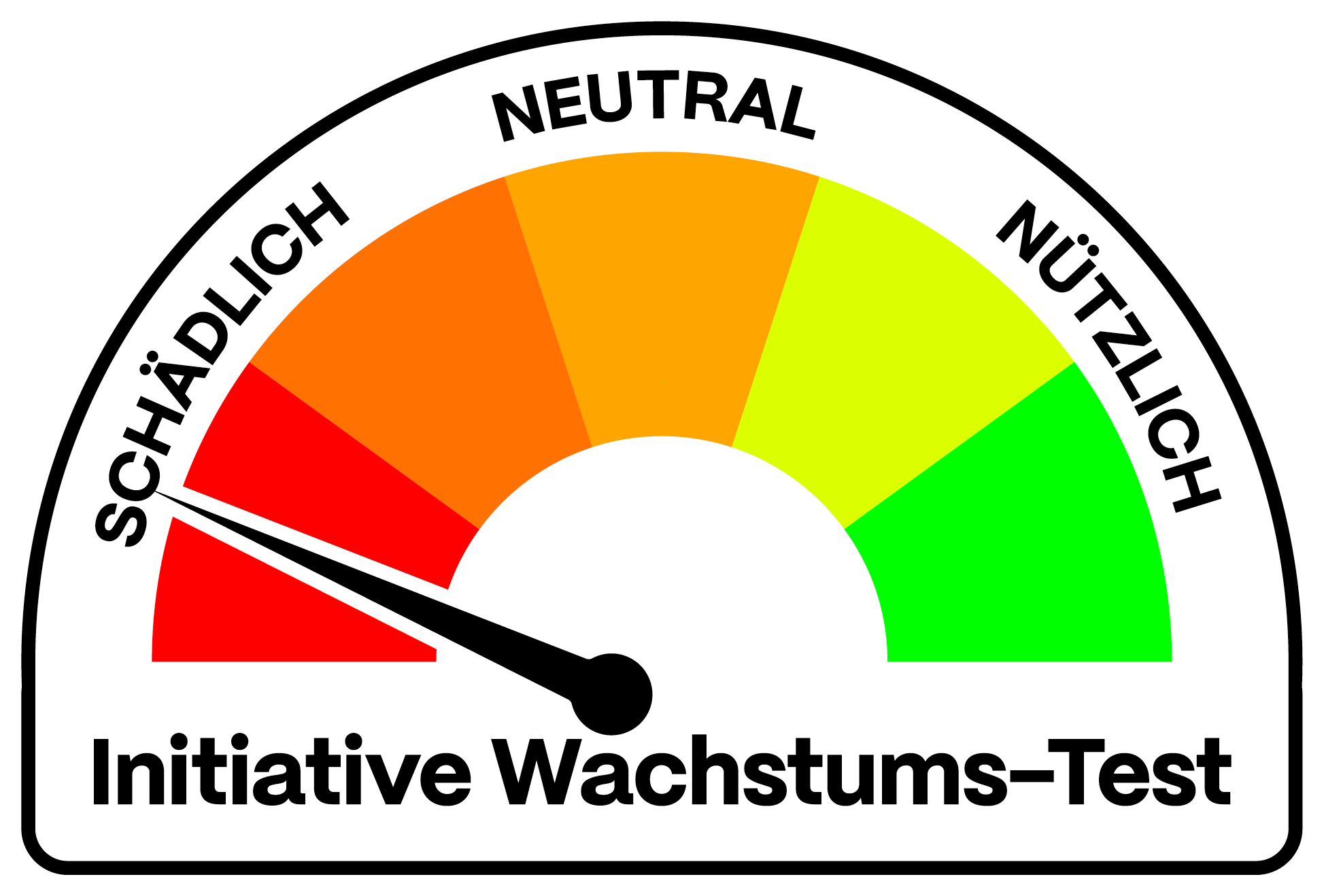

Die Initiative Wachstums-Test der INSM nimmt die Koalitionsvorschläge der Arbeitsgruppe AG15 genau unter die Lupe. Der Wirtschafts-Tacho bewertet die Beschlüsse dieser Arbeitsgruppe, die sich mit den Themen Klima und Energie beschäftigt, von sehr schädlich bis sehr nützlich für das wirtschaftliche Wachstum. Geleitet wird die Arbeitsgruppe von Andreas Jung (CDU) und Olaf Lies (SPD), stellvertretende Leitung: Nina Scheer (SPD).

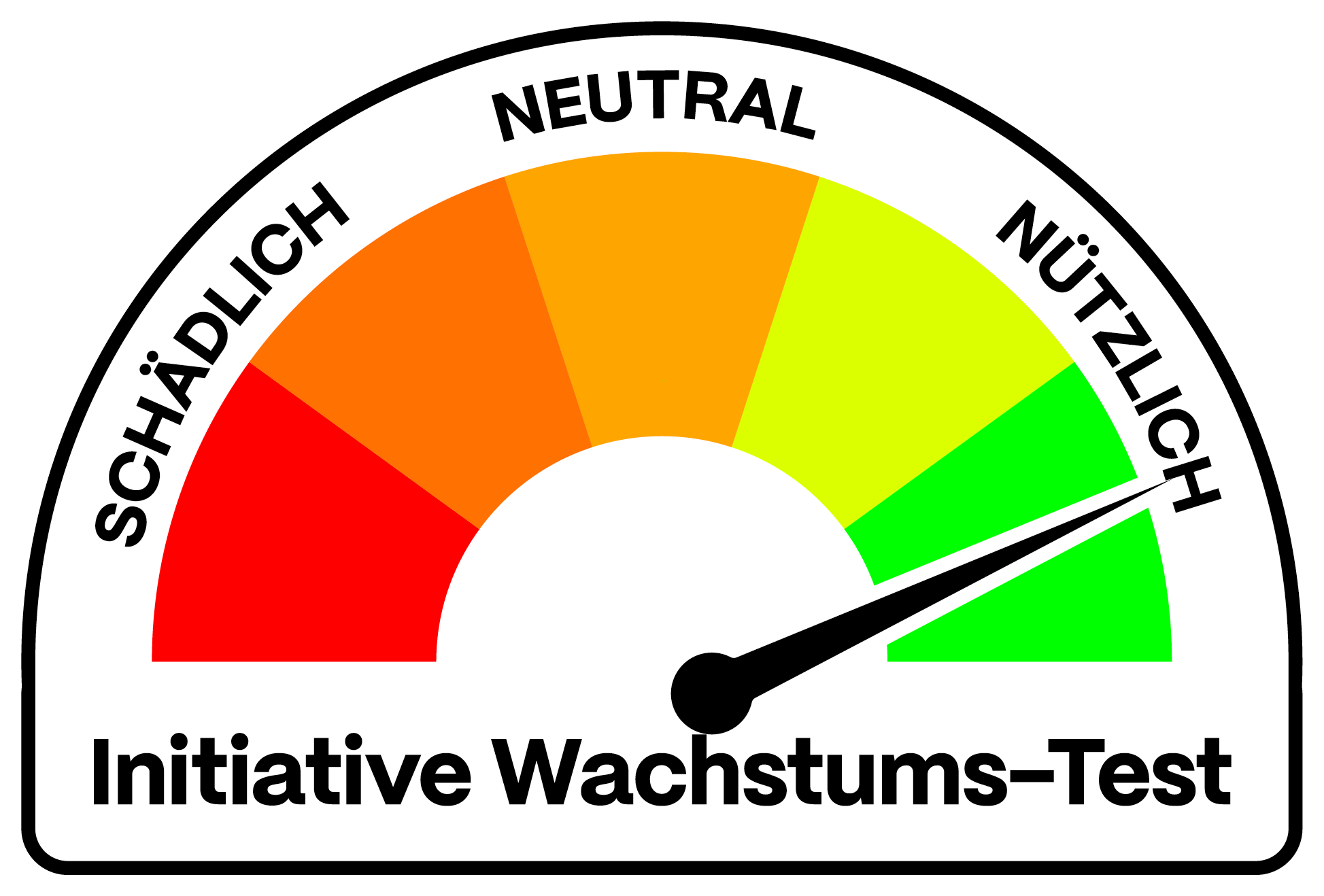

Deutschland hat im europäischen Vergleich die höchsten Strompreise für private Haushalte (Quelle). Auch beim Industriestrompreis belegt Deutschland laut Erhebungen von BCG, BDI und IW den Spitzenplatz – und die Kosten steigen weiter (Quelle). Gleichzeitig liegen die Steuern und Abgaben mit 11,5 ct/kWh deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 7 ct/kWh (Quelle). Eine Senkung der Stromsteuer wäre daher ein sinnvoller Schritt, um sowohl Bürger als auch Unternehmen zu entlasten. Finanziert werden sollte diese Maßnahme aus den Einnahmen des Zertifikatehandels, um diese Mehrbelastung direkt auszugleichen.

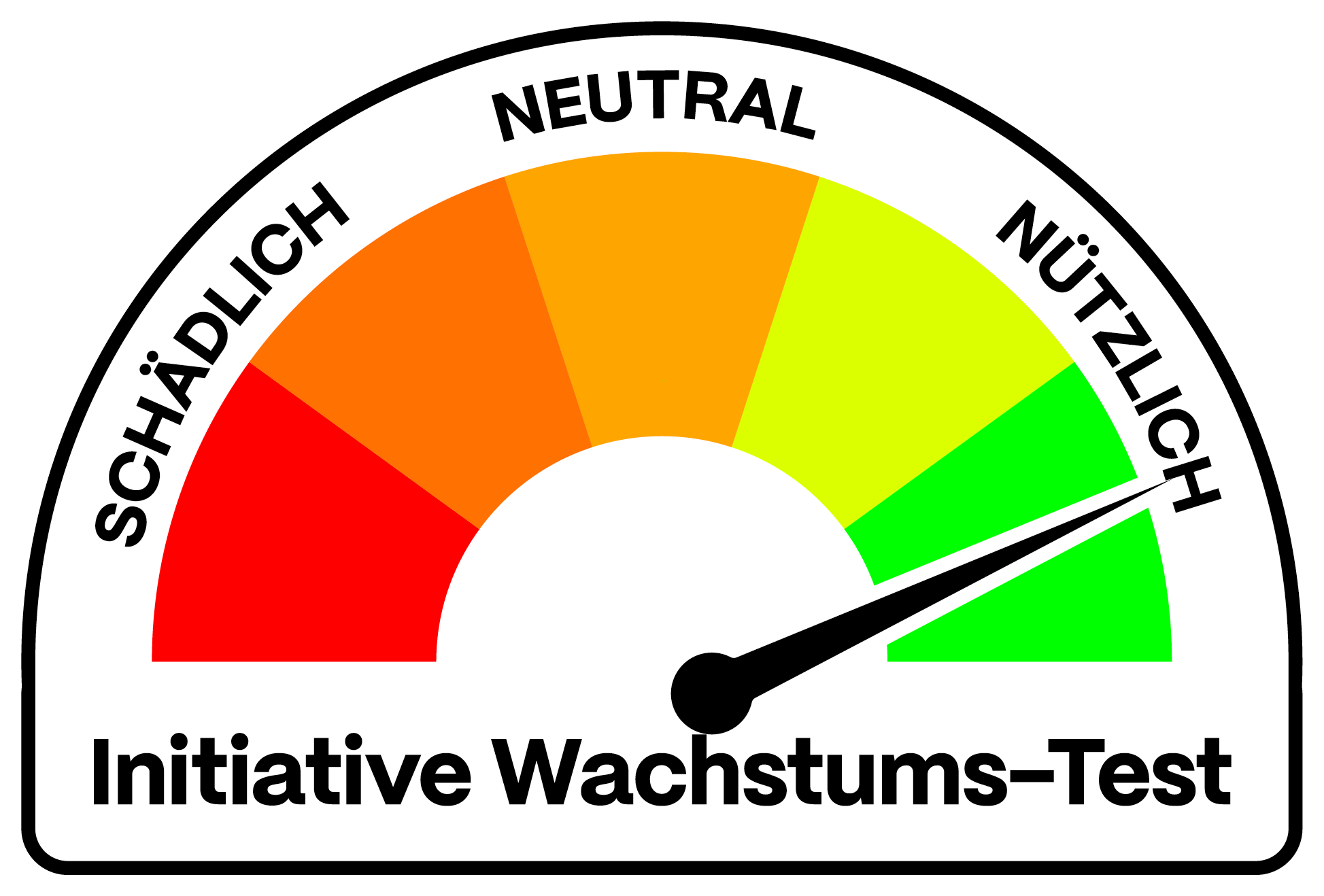

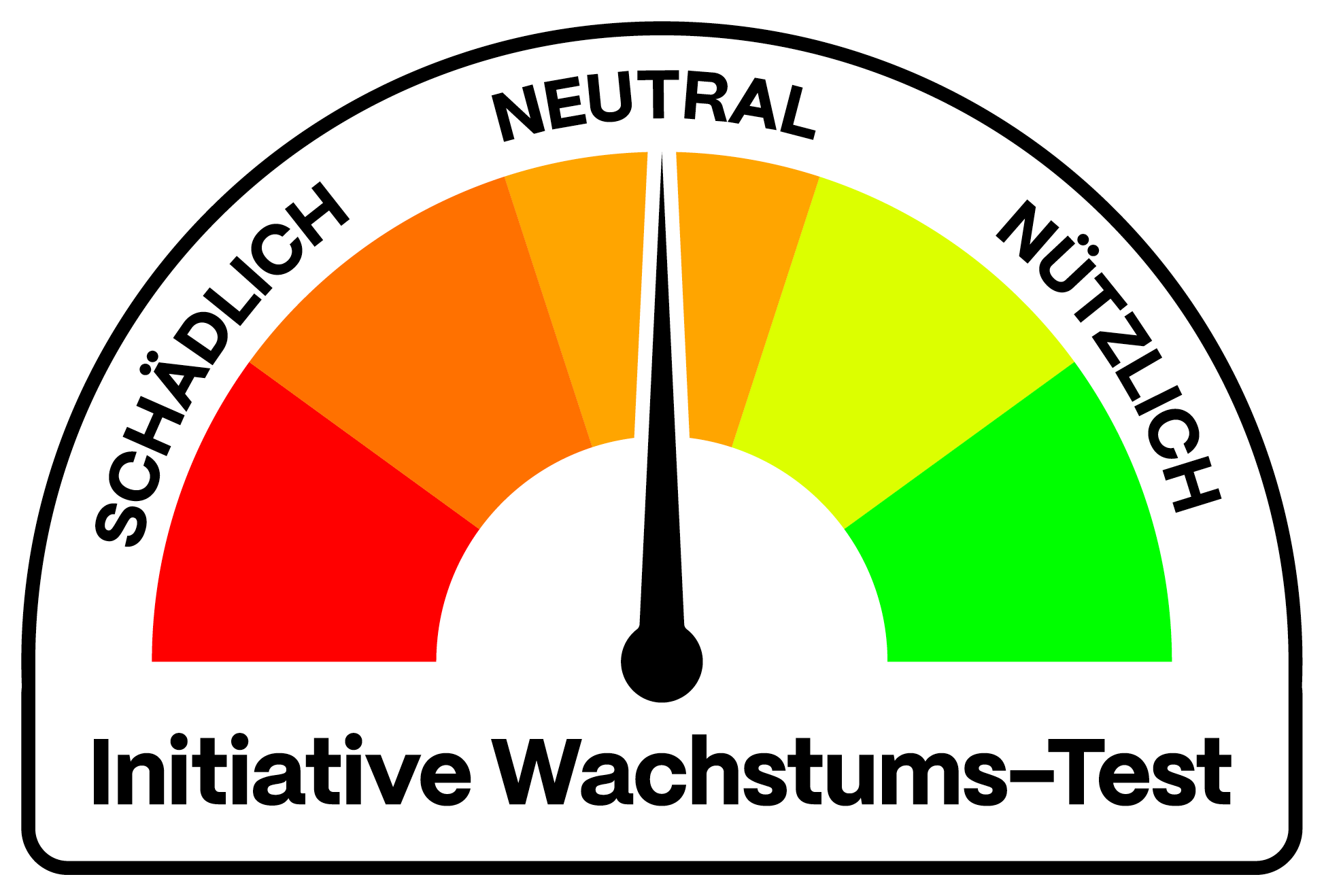

Die Netzentgelte machen rund 27 % des Strompreises für Haushalte aus und tragen damit erheblich zu den hohen Energiekosten in Deutschland bei (Quelle). Die geplante Halbierung ist daher ein sehr positiver Schritt. Um Bürger und Unternehmen gezielt zu entlasten, sollte diese Maßnahme durch Einnahmen aus dem CO₂-Zertifikatehandel finanziert werden.

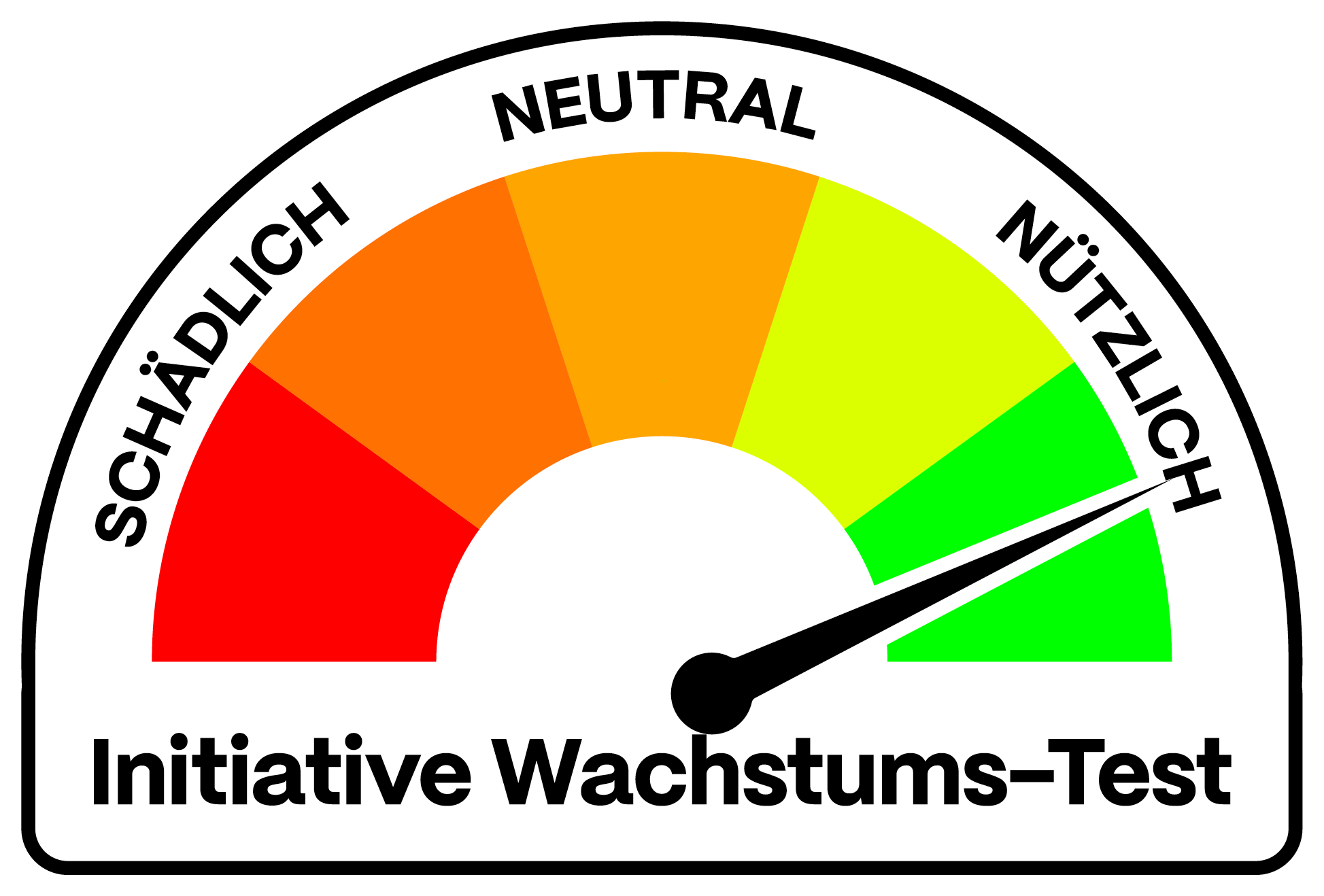

Die Gasspeicherumlage wurde in Folge der befürchteten Energiekrise nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs eingeführt, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die schnelle Befüllung der Gasspeicher zu fördern. Seit Juli 2024 beträgt sie 2,50 €/MWh. Doch inzwischen hat sich der Gasmarkt stabilisiert, die Speicher sind gut gefüllt. Ihr ursprünglicher Zweck – die Sicherstellung der Gasversorgung – ist somit längst erfüllt. Doch die Umlage verursacht weiterhin diese Zusatzkosten – besonders für energieintensive Unternehmen eine unnötige Last. Denn Deutschland hat bereits im internationalen Vergleich hohe Energiepreise, und jede weitere Belastung macht den Standort weniger attraktiv. Die Abschaffung der Gasspeicherumlage ist dementsprechend sehr positiv.

Der Strombedarf in Deutschland könnte sich in den nächsten zwölf Jahren je nach Szenario nahezu verdoppeln (Quelle). Gleichzeitig erfordert der Wandel hin zu erneuerbaren Energien umfassende Maßnahmen im Übertragungsnetz: Rund 13.000 Kilometer müssen optimiert, verstärkt oder neu gebaut werden. Zudem ist eine stärkere Digitalisierung der Netze notwendig, um die zunehmende Dezentralisierung der Energieerzeugung zu bewältigen. Die Kosten für die Übertragungsinfrastruktur werden mit 50 Milliarden Euro kalkuliert (Quelle). Der Netzausbau ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und sollte dementsprechend vom Staat und nicht von den Endkunden finanziert werden. Entscheidend ist, den Ausbau effizienter und kostengünstiger zu gestalten, etwa durch schnellere Planungsverfahren und den Verzicht auf teure Erdkabel. Letzterer könnte laut Bundesnetzagentur allein Einsparungen von 35 Milliarden Euro ermöglichen (Quelle).

Seit 2023 ist Deutschland zunehmend auf Stromimporte aus dem Ausland angewiesen (Quelle). Der Strombedarf Deutschlands wird in den kommenden Jahren stark wachsen (Quelle). Der Ausbau eigener Produktionskapazitäten ist folglich längst überfällig, doch die aktuellen Pläne bleiben zu unambitioniert. Es braucht eine technologieoffene Strategie, die sämtliche Optionen der Energieerzeugung einbezieht – auch die Kernkraft. Besonders herausfordernd dürfte jedoch der Bau neuer Gaskraftwerke werden, da einige Anbieter wie Siemens bis 2040 keine freien Produktionskapazitäten haben.

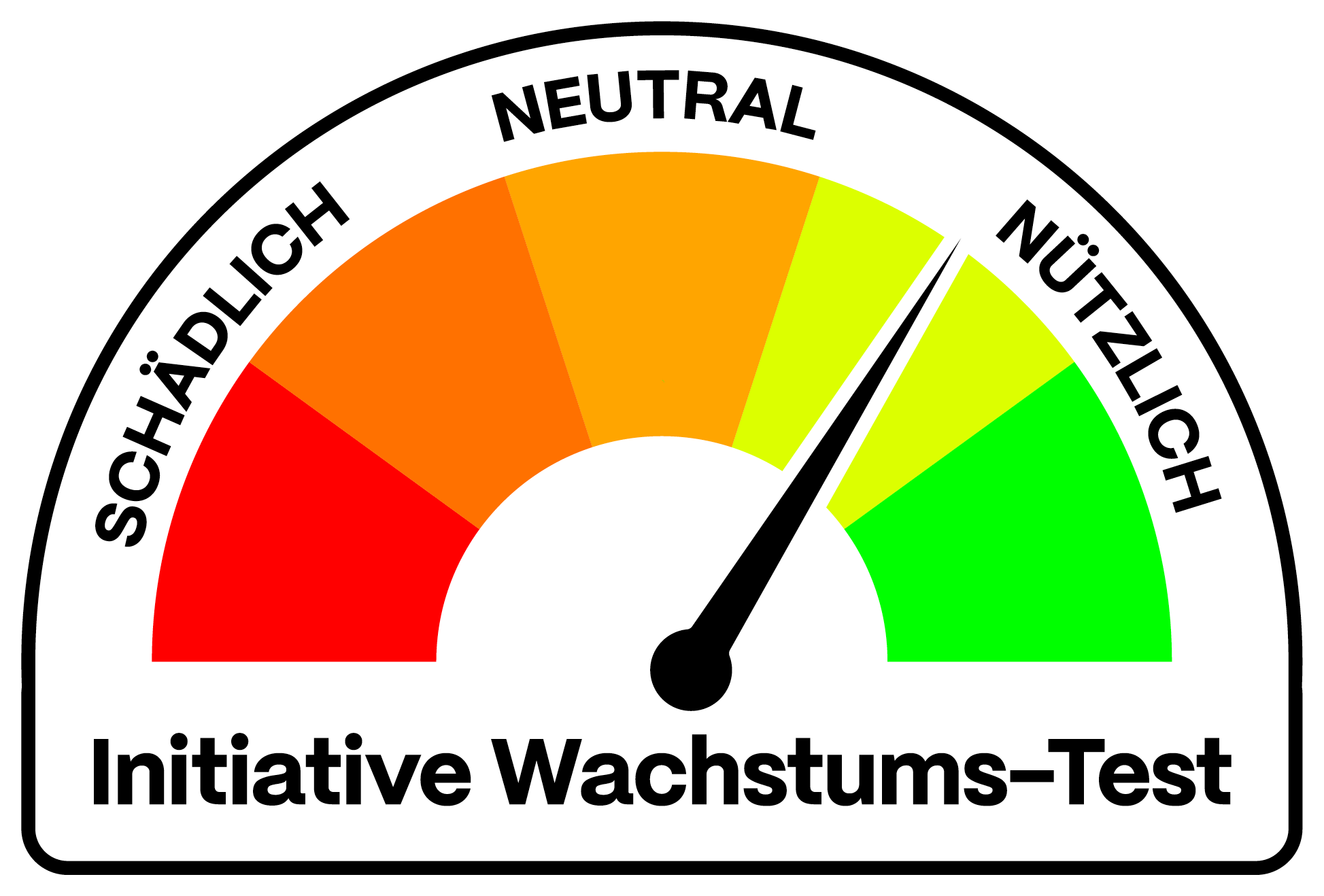

Carbon Capture and Storage (CCS) ist eine Technologie, die CO₂-Emissionen direkt an der Quelle abfängt, bevor sie in die Atmosphäre gelangen. Das abgeschiedene CO₂ wird dann entweder unterirdisch an Land oder im Meeresboden gespeichert. CCS wird vor allem in Industrien eingesetzt, in denen Emissionen technisch schwer oder gar nicht zu vermeiden sind – etwa in der Zement-, Stahl- oder Chemieindustrie. Das rechtliche Ermöglichen von CCS ist begrüßenswert. Denn CCS ergänzt das System des Emissionshandels, indem es Industrien mit schwer vermeidbaren Emissionen eine kosteneffiziente Möglichkeit bietet, ihre Klimaziele zu erreichen. Ohne CCS müssten diese Industrien hohe CO₂-Preise zahlen oder könnten aufgrund des Kostenvorteils ihre Produktion ins Ausland verlagern. Dieses sogenannte „Carbon Leakage“ würde dem Klimaschutz nicht helfen. Ergänzend muss angemerkt werden, dass auch CCU (Carbon Capture and Utilization) zugelassen werden sollte.

Der geplante Vorschlag, über ordnungsrechtliche Maßnahmen Klimaschutz zu stärken, ist abzulehnen, da der Staat planwirtschaftlich in den Markt eingreifen würde. Der Staat sollte nämlich den Markt nicht übermäßig regulieren, da dies häufig zu Ineffizienzen und Wettbewerbsverzerrungen führt. Maßnahmen wie Quoten für klimaneutralen Stahl, eine Grüngasquote oder vergaberechtliche Vorgaben greifen stark in die Marktmechanismen ein, indem sie bestimmte Produkte künstlich bevorzugen. Dies führt nicht nur zu höheren Kosten für Unternehmen und Verbraucher, sondern auch zu einer ineffizienten Ressourcenverteilung. Der Emissionshandel ist dagegen das effizienteste Instrument für den Klimaschutz, resümiert Prof. Dr. Frondel in einer Studie. Er setzt eine klare Obergrenze für CO₂-Emissionen und sorgt dafür, dass Einsparungen dort erfolgen, wo sie am kostengünstigsten sind. Wenn der Staat jedoch zusätzlich bestimmte klimaneutrale Produkte durch Quoten oder Vorschriften fördert, führt das zu Doppelregulierungen: Unternehmen werden gezwungen, in teure Technologien zu investieren, die sich unter einem funktionierenden Emissionshandelssystem möglicherweise gar nicht lohnen würden. Dementsprechend sollte das marktwirtschaftliche Instrument des Emissionshandels weiter ausgebaut werden, statt ineffizient in den Markt einzugreifen.

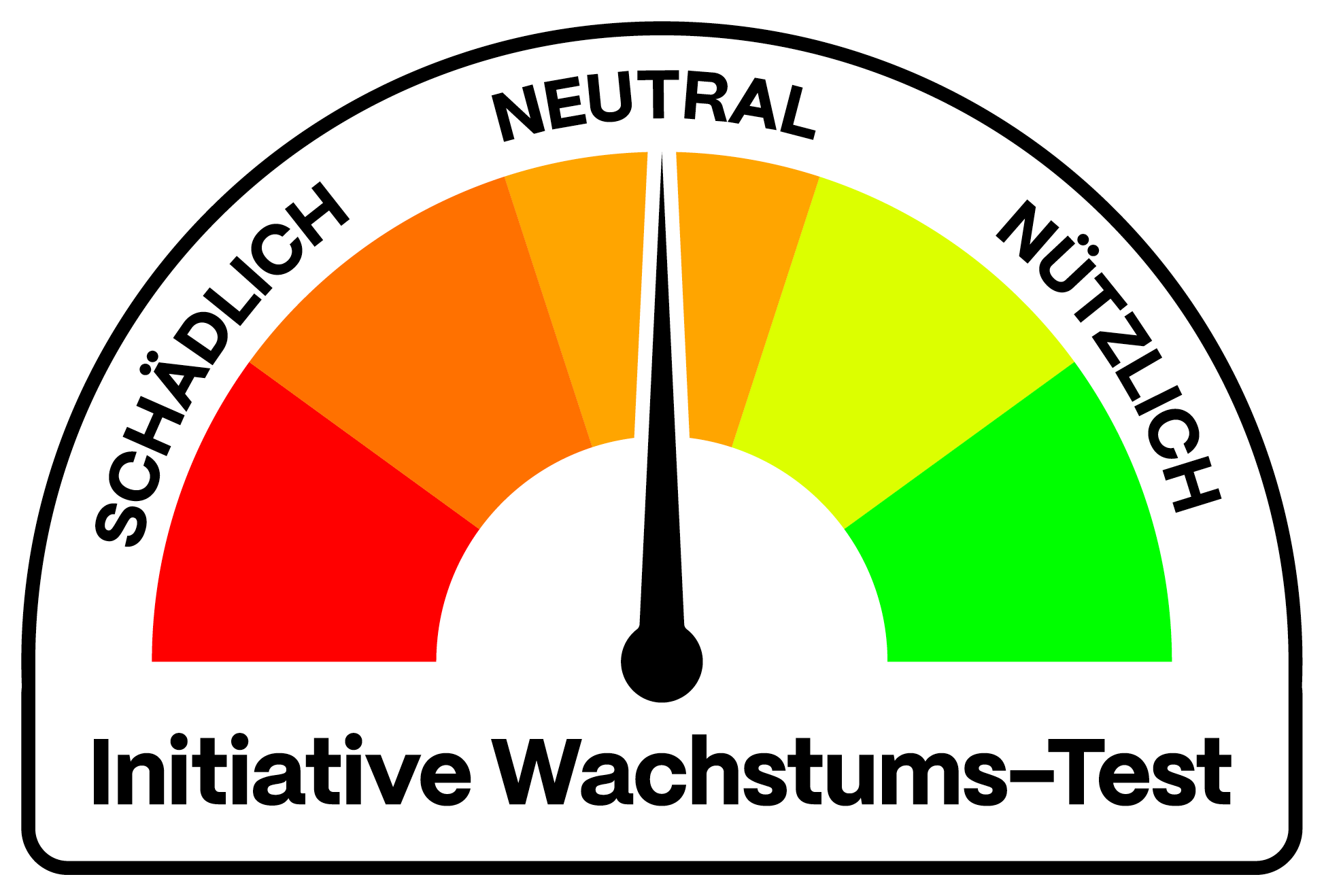

Das Bekenntnis zu den europäischen Klimazielen ist richtig und kann durch Innovationen sogar das Wirtschaftswachstum fördern. Entscheidend ist aber, wie die Klimaneutralität erreicht wird. Der CO₂-Zerifikatehandel muss als marktwirtschaftliches Instrument des Klimaschutzes ausgebaut werden. In diesem System müssen Unternehmen für jede ausgestoßene Tonne CO₂ Zertifikate erwerben. Somit besteht ein klarer finanzieller Anreiz, Emissionen zu reduzieren und in klimafreundliche Technologien zu investieren – und zwar dort, wo es am effizientesten ist. Dagegen führen staatliche Eingriffe wie Subventionen oder sektorspezifische Regulierung oft zu Marktverzerrungen und ineffizienter Ressourcenverwendung. Denn durch diese ordnungspolitischen Maßnahmen fließt Kapital dorthin, wo politische Interessen dominieren und nicht wo es den größten Effekt erzielt. Ein technologieoffener Ansatz, bei dem CO₂-Emissionen durch einen klar definierten Marktpreis reguliert werden, ist der effektivste und wirtschaftlich sinnvollste Weg zur Klimaneutralität. Statt kleinteiliger Regulierung und Mikromanagement sollte die europäische Politik also klare Rahmenbedingungen vorgeben und sich auf das bewährte Instrument des Emissionshandels verlassen. So können Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und der Erhalt unseres Wohlstands gesichert werden.

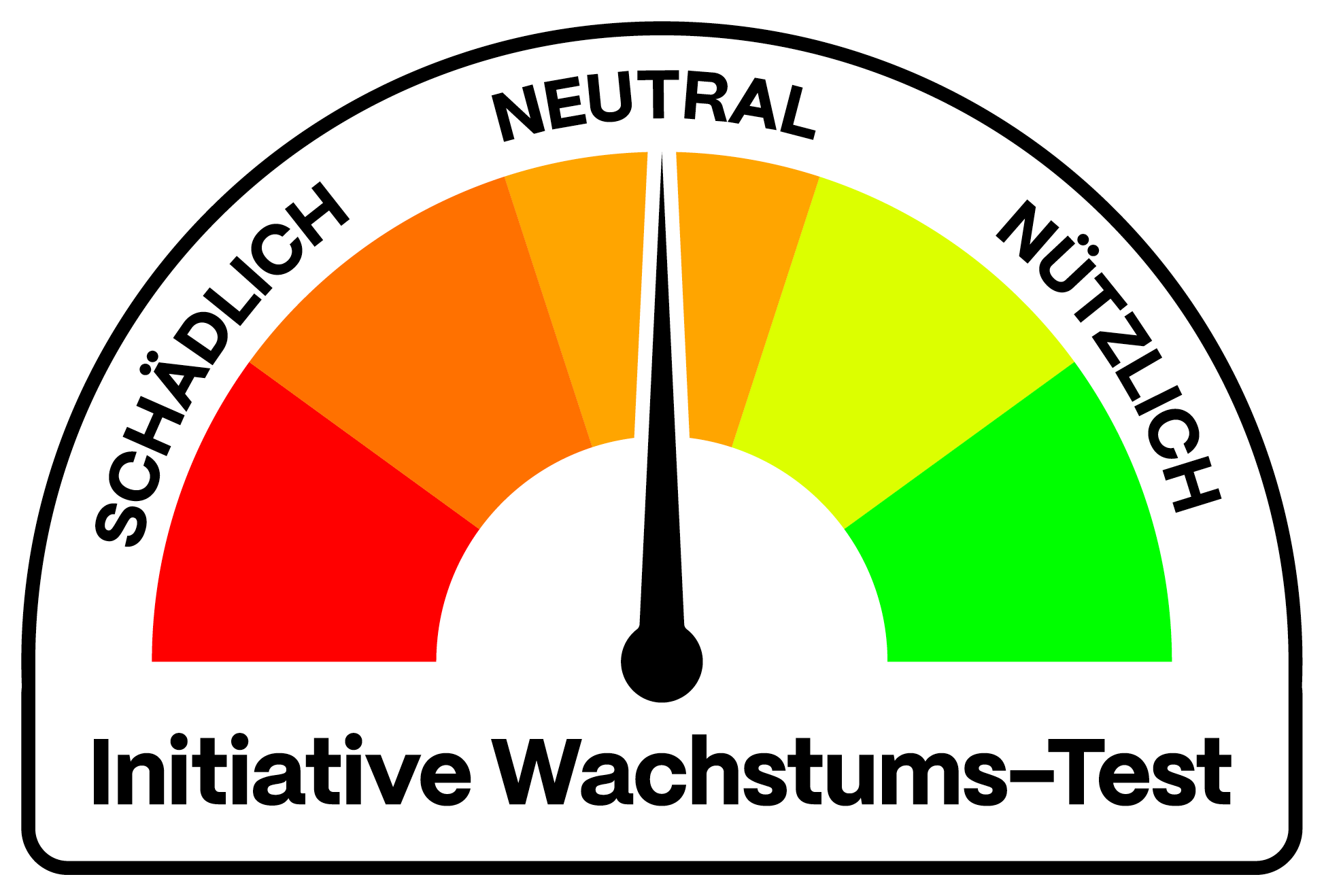

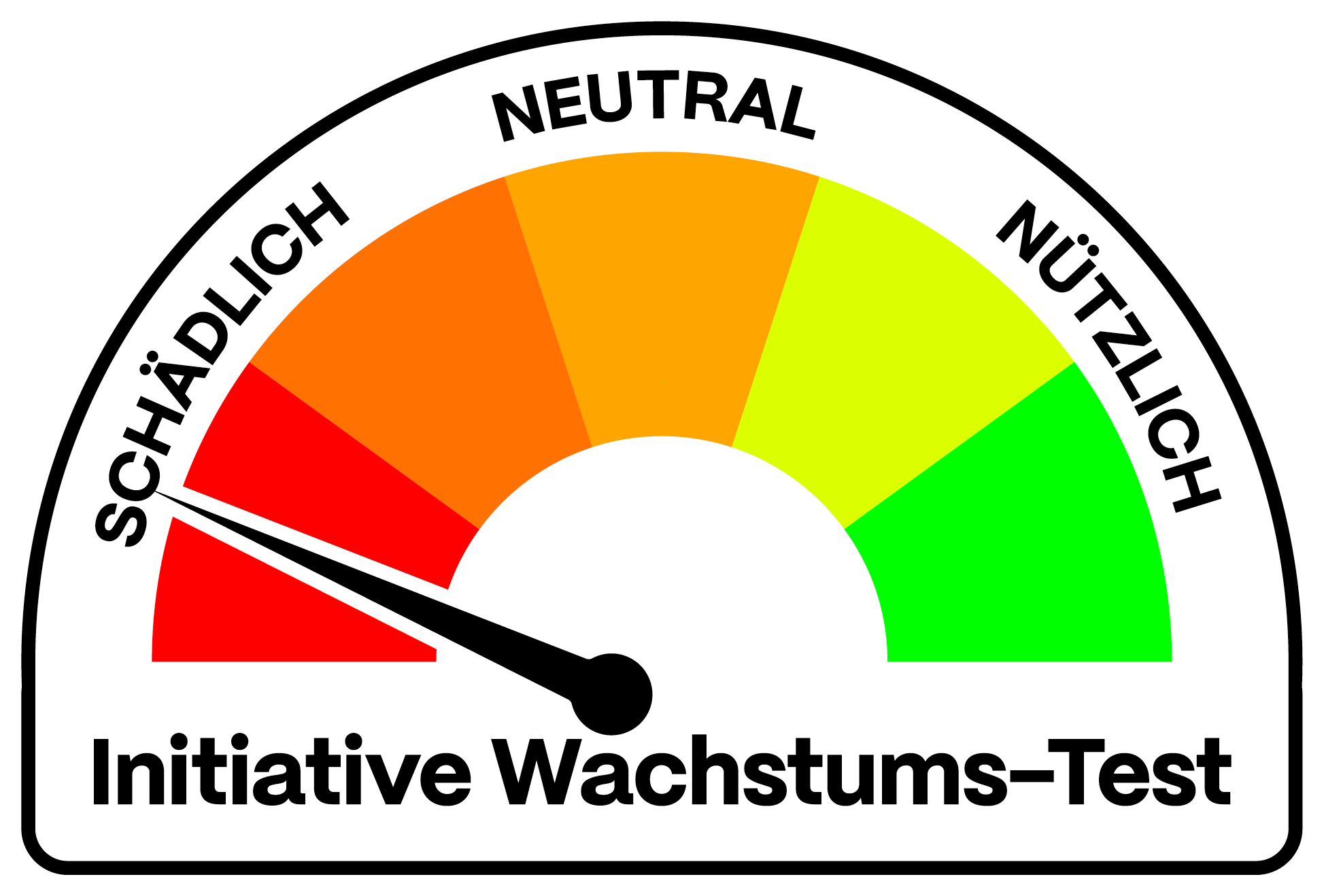

Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Deutschland geht mit seinem ambitionierten Plan, dieses Ziel bereits bis 2045 zu erreichen, einen nationalen Sonderweg. Doch statt effektiven Klimaschutz zu betreiben, könnte dieser Vorstoß wirtschaftlich schaden und zugleich klimapolitisch ins Leere laufen. Denn ein effektiver und kosteneffizienter Klimaschutz sollte insbesondere auf das Instrument des Emissionshandels setzen. Innerhalb dieses Systems werden marktwirtschaftliche Anreize gesetzt, Emissionen zu vermeiden, unabhängig davon, welche zusätzlichen nationalen oder europäischen Klimaziele formuliert werden. Wenn Deutschland innerhalb des Emissionshandels besonders ambitionierte Maßnahmen ergreift und seinen CO₂-Ausstoß reduziert, werden diese Zertifikate frei, die dann von anderen Ländern genutzt werden können. Das heißt: Die Gesamtmenge der Emissionen bleibt gleich – nur deren Verteilung ändert sich. Ein Alleingang würde zudem erhebliche wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen – die Kosten für Energie und Industrieprodukte würden steigen. Dieser Standortnachteil könnte zum Abwandern heimischer Unternehmen führen. Das hätte Verlagerungseffekte, also Carbon Leakage, zur Folge: Wenn energieintensive Industrien aus Deutschland abwandern und in anderen Ländern produzieren, entstehen dort höhere Emissionen. Global betrachtet würden also die Emissionen gleich bleiben, Deutschland müsste aber die Produkte teurer importieren. Folglich würde Deutschland kostenintensiv vorauslaufen, nur um dann auf die anderen Länder beim Erreichen der EU-Klimaziele zu warten. Statt dieser eigenen wirkungslosen Klimaziele, wäre es sinnvoller, das Emissionshandelssystem weiter auszubauen. Für das Wirtschaftswachstum ist dieses Vorhaben also sehr negativ zu sehen.